本ページでは、「オンライン授業」をどのように運営していくのかを、教職員(専任・非常勤を含む)に向けて情報提供を行います。 なお、状況次第で内容が変更になる可能性がありますので、お知らせ等も併せてご確認ください。

以下では,各機能の名称をクリックすると,操作説明ページへリンクします。

0. はじめに

本ページでは,新型コロナウイルス感染症対策で実施される「オンライン授業」をどのように運営していくのかについて教職員(専任・非常勤を含む)向けの情報提供を行います.

本ページの情報は,文部科学省からの連絡[【事務連絡】学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&A等の送付について]を反映させています.授業を担当する教員は必ず本連絡を必ずご一読ください.

状況次第で内容が変更になる可能性がございますので,資料等の日付を注意しながらご確認ください

本ページを抜粋した資料(PDFファイル)は以下の通りです,必読資料は是非ご一読ください.

1. オンライン授業の基本的な考え方

オンライン授業の実施方法は以下の3点を基本とします。この提案は教員個人が考える自由な授業方法を妨げるものではありません。本ページでは,この3点をベースに説明を行います。

1)自習中心授業 :提示された学習課題(教科書や講義資料,スライド等を読んだ後,課題に取り組む等)を行う。

2)オンデマンド動画型授業:動画(授業を録画した動画やナレーション付きのパワーポイント動画等)をオンデマンドで視聴し,必要に応じて課題を実施する。

3)双方向型授業:テレビ会議システム等を利用してリアルタイムで講義を配信し,必要に応じて課題を実施する(2020/04/08現在,非推奨)。詳細については,ここをクリックして【資料】在宅授業の方法(総論)を参照してください。

2. オンライン授業の形式について

学生・教職員の自宅等でのネットワーク環境の調整が十分に行えていない現状では,教員が自宅や職場でテレビ会議等のシステムを利用する双方向型授業を,すべての授業で,すべての教員が実施することは困難だと考えています。そのため,本学では,双方向型授業は今後の検討課題として,現状では「オンデマンドで学習できる授業」の実施を推奨します。

■オンライン授業の授業の内容・形式の例

1.講義・実験・実習等でオンライン授業可能と判断できる授業⇒オンライン授業実施へ

- 教科書や配布資料の指定部分を読んで,教員から出題される課題(小レポート,小テスト)に取り組む。

- 学務情報システム上の「授業動画」システムに授業動画をアップロードし,その動画の視聴教員から出題される課題(小レポート,小テスト)に取り組む。

2.ゼミ・卒業論文・卒業研究での個別指導⇒個々の教員がご判断ください

- メール等でのやりとり

- テレビ会議等システムを利用した双方向授業(オンライン教育推進室支援対象外)

3.実験・実習等で在宅授業可能と判断できない授業(特別な施設・設備等を利用する授業)

- 科目の実施責任部局でご判断ください。

3. オンライン授業の流れ

オンライン授業を正規の授業と認定するため,また,実施状況を把握できるようにするために「学務情報システム」を利用します。学務情報システムを用いて,以下の手順を行います。

学務情報システムを用いて,以下の1〜3を授業中にを実施します.

1)毎回の授業の教材・課題の提示・・・授業連絡の機能を利用して通知

2)指導・・・小テスト・小レポート・授業トピックの機能を利用

3)意見交換・質問対応・・・授業トピックの機能を利用 ※メール等の活用も可能

4) 学務情報システムへのリンク

4. 毎回の授業の教材・課題の提示について

〇毎回の授業の教材・課題の掲示

※教科書のコピーなどのPDFを配布する形式は著作権の問題がありますのでお控えください.教員が作成した資料のPDF等にも著作物が入っていないかを確認して,適宜,著作権に配慮した取り扱いを行ってください。

学務情報システムの授業連絡の機能を使って課題を登録(提示)してください.授業連絡の使い方は下記の資料です.

(教員向け必読資料②)在宅授業課題の登録方法20240906

【重要】授業連絡で課題登録する際のタイトルは,「○回目在宅授業課題」としてください.本文では,学生がどのような学習を在宅でするのか,具体的な内容を示してください.

※○回目在宅授業課題とタイトルに記入しないと,学生は何回目の授業の課題かがわからなくなります.・授業連絡の課題提示のフォーマット例 ※タイトルはお守り頂き,本文は自由に変えてくください

======

タイトル: ○回目在宅授業課題

本文: ○○○を読んで(視聴して),○○○について○○○しなさい..

○○○は学務情報システムの○○○機能を使って解答しなさい.

解答締め切り:○月○日○時まで

提出された課題は成績に反映します(○%)

資料(動画)は,○○○からダウンロード・視聴すること.

======

〇配布資料について

① 配布する資料(PDF,Officeファイル)

下記のファイルは学務情報システムで「授業連絡」を登録する際にアップロードすることができます.

学務情報システムには30MBのアップロード制限とファイル種類の制限があります.

30MBを超える場合はMicrosoft 365のOnedriveをご利用ください.ファイルサイズはできる限り小さくしてください,

- 通常授業のレジュメの電子ファイル(DOCファイル,PDFファイル等)

- 通常授業のパワーポイントのスライド印刷資料の電子ファイル(PPTファイル,PDFファイル等)

- 今回の対策で作成してレジュメ・スライドの電子ファイル

- パワーポイントにナレーションを録音したPPTファイル(容量大,OneDriveを利用)・・・作成方法

② 視聴させる動画下記のファイルは学務情報システムで学生が視聴できますが,システム上ではMicrosoftのStreamサーバを利用します.

- パワーポイントのスライドショーをしながら読み上げた動画ファイル(MP4ファイル等)

- スタジオ等で授業をしている様子を収録した動画ファイル(MP4ファイル等)

・資料リンク

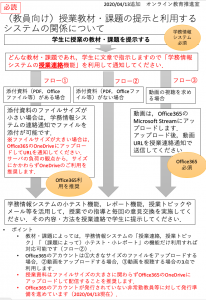

4.1.教材・課題の提示と利用するシステムの関係の整理

①どんな教材・課題であれ,学生に文章で指示しますので「学務情報システムの授業連絡機能」を利用して通知してください.

そのため教員は静大IDを使って学務情報システムを利用します.

② Microsoft 365のサービスを利用するかどうかは,教材・課題のパターンによって異なります.資料等のファイルのダウンロードさせたり,動画を視聴させる場合にはMicrosoft 365が必要となる場合があります.フローを作りましたの総論PDFの2ページ目,もしくは下記の画像をご覧ください.

OneDriveへのファイルのアップロードは「MS OneDriveへの動画アップロード」

資料リンク

5.毎回の授業の指導ついて

授業の理解度や学習の定着度を確認するために,毎回又は複数回の授業のまとまりごとに,学務情報システム等を活用し,小テストや小レポート等を課してください.

(参考)小テスト機能では,自動採点が可能です.小レポート機能では学生からファイルの提出が可能です(Officeファイル,PDF,写真など).小テスト機能で,学生が入力したデータをダウンロードできるようになりました(2020/08現在)

資料リンク

6. 毎回の授業の意見交換,質問対応について

文部科学省からの通知「1単位45時間の学修時間の確保や遠隔授業の要件(オンデマンド型の場合、授業終了後速やかに教員が質疑応答等十分な指導ができること等)を満たす必要がある」を踏まえ,オンライン授業でも授業の意見交換・質問対応ができる場を設けてください。

本学の学務情報システムの授業トピックには掲示板機能がありますので,そこで学生・教員間の意見交換・質問対応が可能です。【重要】授業トピックの掲示板は,自動的に作成されません。授業担当の教員が科目ごとに自分で作成する必要があります。

必ず作成してください。

資料リンク

7. 成績評価について

通常通りの授業評価を実施してください。

8. 教材作成等についての教員からの問い合わせ先

オンライン教育担当(大学教育センター教育企画・推進部門)

メールでの問い合わせを推奨いたします.メールでお問い合わせしにくい内容については,お電話ください.

メール〈教員用〉: zaitaku-teacher[a]adb.shizuoka.ac.jp [a]⇒@に変えてください※お名前,ご所属,電話での返答を希望する場合はその旨と電話番号を必ずメールに記入してください.

お名前,ご所属の記載がない問い合わせについては,返答できない場合があります.