オンライン授業について(全般)

【教員向け】

本ページでは、「オンライン授業」をどのように運営していくのかを、教職員(専任・非常勤を含む)に向けて情報提供を行います。 なお、状況次第で内容が変更になる可能性がありますので、お知らせ等も併せてご確認ください。

- 以下では、各機能の名称をクリックすると、操作説明ページへリンクします。

0. はじめに

このページでは、本学におけるオンライン授業やハイブリッド型授業の実施方法、教育DXに関する情報を、教職員(非常勤を含む)向けに提供します。

このページの内容は、文部科学省が示す[ 大学・高専における遠隔教育の実施に関するガイドライン ] を踏まえています。授業を担当する教員は、ガイドラインを必ずご確認ください。

利用システム(学務情報システム、Microsoft365、Google Classroom等)の更新や学習環境の変化に応じて、内容が更新される場合がありますので、資料等の日付を確認しながら最新情報をご参照ください。1. オンライン授業の基本的な考え方

オンライン授業は以下3つの実施方法(オンデマンド、同時双方向、ハイブリッド)

なお、この考え方は教員個人が考える自由な実施方法を妨げるものではありません。

本ページでは、この3つの実施方法をベースに説明を行います。

(1)オンデマンド型(受講期間中に受講生が動画視聴や課題を実施)

(2)同時双方向型(リアルタイム配信)

(3)ハイブリッド型(対面授業と1,2を組み合わせた形式)

※ハイフレックス型(対面授業をリアルタイム配信し、受講生が対面とオンラインを自由に選べる形式)を含む※なお、[ 大学・高専における遠隔教育の実施に関するガイドライン ] において示されている「遠隔(オンライン)授業科目」は(1)オンデマンド型 および(2)同時双方向型(リアルタイム配信)での授業が半数を超えるものを指します。 「遠隔(オンライン)授業科目」の単位数には上限が設定されています。

遠隔授業により実施する授業科目において修得する単位数は、大学設置基準第 32条第5項等の規定により卒業要件として修得すべき単位のうち60単位を超えないものとして上限(以下「60 単位上限」という。 )が設定されている。 本学では「オンライン授業科目」と「対面授業科目」を以下のとおり定義しています。 (卒業要件外の授業科目も適用)なお、「オンライン授業科目」と「対面授業科目」の別は、個々の授業担当教員の判断ではなく、4年間のカリキュラムを踏まえ教育効果をしっかりと出せるよう組織的に検討のうえ年度ごとに決定し、学生に公表しています。

- オンライン授業科目

授業科目全体の3分の2以上が「オンライン授業(オンデマンドによる動画等の視聴等による遠隔授業)」で構成される科目。 (半期 15 週 16 回授業の場合、期末試験1回を除く 15 回の授業のうち、10 回以上の授業がオンライン授業で構成される科目)

- 対面授業科目

授業科目全体の3分の2以上が「対面授業(教室での講義、実験、実習、実技、演習、学外での学習活動等)」で構成される科目。 (半期 15 週 16 回授業の場合、期末試験1回を除く 15 回の授業のうち、10回以上の授業が対面授業で構成される科目)

なお、半期15回の授業のうち1回をオンライン授業(オンデマンド型によるもので同時双方向型を除く。 )にすることで、15週の中で15回の授業と期末試験を実施することとしております。

また、本学では、卒業までに履修することができるオンライン授業科目の単位数を以下のとおり定めております。

所属学部等名 卒業までに履修可能なオンライン授業科目の上限単位数 左記の内訳 人文社会科学部(昼間コース)

教育学部 情報学部

理学部 農学部

グローバル共創科学部

地域創造学環40単位 教養科目10単位 教養科目10単位専門科目(学部専門科目、全学教育科目の専門科目)30単位 工学部 42単位 教養科目10単位 専門科目(学部専門科目、全学教育科目の専門科目)32単位 人文社会科学部(夜間主コース) 人文社会科学部からの指示による 注1)上限単位数は、卒業要件となる授業科目の単位のみが対象であり、卒業要件外となる授業科目の単位は含まれません。

注2)大学以外の教育施設等における学修、他の大学等において修得した単位、入学前の既修得単位等を本学の単位として認定する場合、認定対象となった学修がオンラインで実施されたのであれば、その単位も上表の上限単位数に含まれます。

本ページでは、「〇〇授業」と「〇〇授業科目」を書き分けています。上述の上限単位数規制では、それぞれの授業科目の全体について、対面授業かオンライン授業かを判定します。授業科目の中に対面授業とオンライン授業が混在することは多々ありますが、授業科目全体の位置付けを述べる際には「〇〇授業科目」と記しています。2. 授業に利用可能なシステムとサポートについて

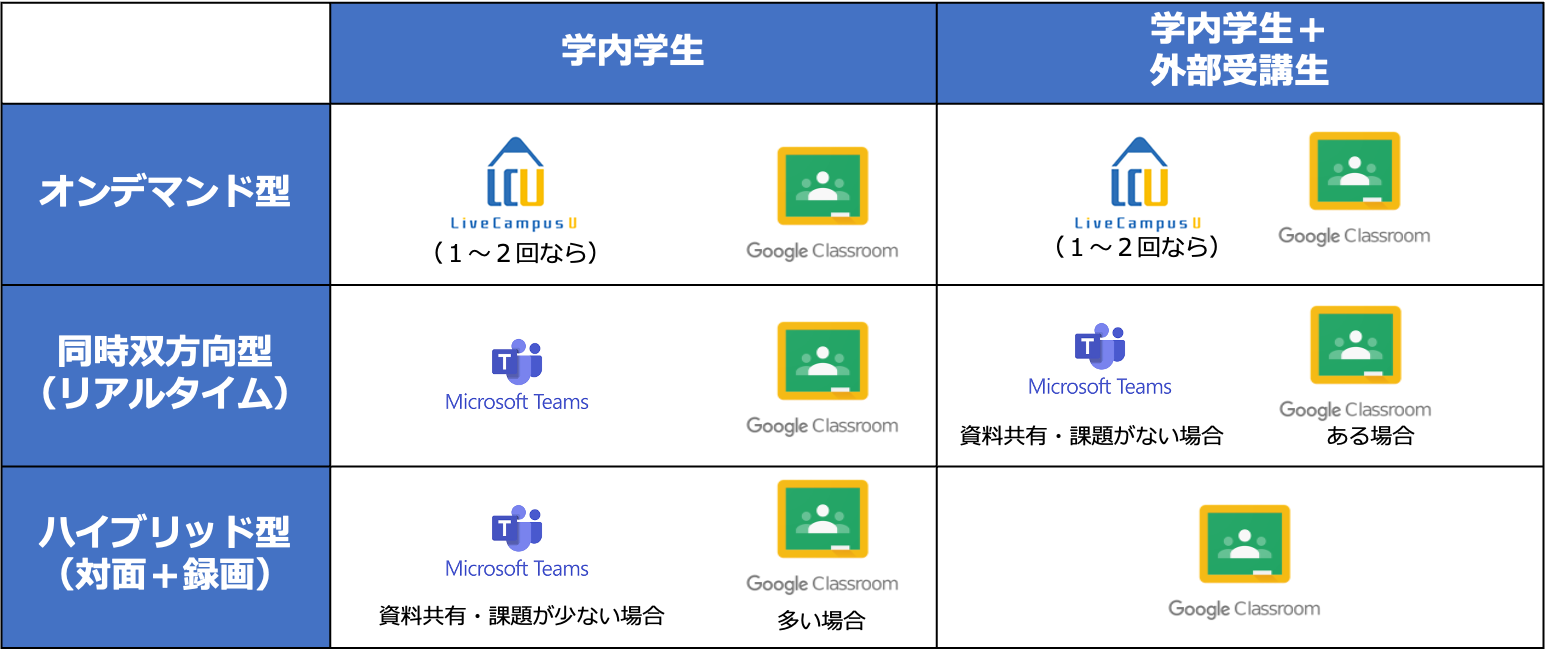

オンライン授業の実施において本学では、学務情報システム、Microsoft Teams、Google Classroomが利用できます。オンライン教育担当では、学務情報システムとGoogle Classroomの利用サポートを行います。なお、Microsoft Teamsについては情報基盤センターが管理・運用しているため、ここではオンライン授業における利用手順の案内を行います。

授業の実施形態に応じて各教員の判断で利用するシステムを選択可能です。以下の表は、代表的な授業実施形態で利用が推奨されるシステムです。

(それぞれのシステムが提供する機能に基づき、教員や学生の操作性を考慮し作成したものですので、この表に制限するものではありません。)

(それぞれのシステムが提供する機能に基づき、教員や学生の操作性を考慮し作成したものですので、この表に制限するものではありません。)3. オンライン授業の流れ

オンライン授業では、以下の1)〜3)を実施します。

1)授業の教材・課題の提示

2)指導(小テスト・小レポートの実施等)

3)意見交換・質問対応

それぞれのシステムで実施可能な項目については以下の表を参照してください。(2025年3月時点のものであり、各システムの仕様変更等で今後、機能の拡張や縮小の可能性があります。)

〇利用システムごとの授業実施の流れ

※学務情報システムの操作については、学務情報システムにログイン後、キャンパスInfo/学内共有ファイル/教員用マニュアルをご参照ください。学務情報システム

Microsoft Teams

Google Classroom

【受講期間】 オンライン授業用システムの準備 クラスの作成

クラスコードの配布クラスの作成

クラスコードの配布【受講期間中】

授業連絡 チャネル

※ 重要連絡は学務情報システムストリーム

※ 重要連絡は学務情報システム授業資料の配布 ・授業連絡(30MBまで)

・学内共有ファイル(30MBまで)

・OneDriveによる共有

※ 公開範囲・ダウンロードの設定が必要SharePoint

(1つのクラスにつき10GBまで)

※ 公開範囲・ダウンロードの設定が必要「資料」+Googleドライブ(教員につき30GBまで)

※ 公開範囲・ダウンロードの設定が必要対面授業の録画 「会議」よる録画 Meetによる録画(要申請) 小テスト・小レポートの実施 「提出物管理」から追加 「課題」 「課題」 質問対応・意見交換 「個別質問」・「授業掲示板」 チャネル 「資料」や「課題」のコメント・ストリーム 採点 「提出物管理」 「課題」 「課題」 【受講期間後】

成績登録

学務情報システムの「成績報告」

オンライン授業用システムの後処理

クラスのコピー(再利用)・アーカイブ クラスのコピー(再利用)・アーカイブ 4. オンライン授業の教材・課題の提示について

〇毎回の授業の教材・課題の掲示

オンライン授業(オンデマンド型オンデマンドや同時双方向型(リアルタイム配信)を実施する場合には、利用するシステムにかかわらず、学務情報システムの授業連絡の機能を使って、教材へのアクセス方法の提示や課題の案内等を行ってください。

[学務情報システムを利用した授業連絡のページ]

※教科書のコピーなどのPDFを配布する形式は著作権の問題がありますのでお控えください。教員が作成した資料のPDFや動画等にも第三者の著作物が入っていないかを確認して、適宜、著作権に配慮した取り扱いを行ってください。

【重要】授業連絡で課題登録する際は、「第〇回目オンデマンド授業課題」のように授業回を明記するようにしてください。本文では、学生がどのような学習を実施するのか、具体的な内容を示してください。

※タイトルに授業回を記入しないと、学生は何回目の授業の課題かがわからなくなります。・授業連絡の課題提示のフォーマット例

======

タイトル: 第〇回オンデマンド授業課題

本文: 〇〇〇を読んで(視聴して)、〇〇〇について〇〇〇しなさい。

〇〇〇は学務情報システムの〇〇〇機能を使って解答しなさい。

解答締め切り:〇月〇日〇時まで

提出された課題は成績に反映します(〇%)

資料(動画)は、〇〇〇からダウンロード・視聴すること。

======〇配布資料について

(ダウンロードの禁止設定などの説明が必要)

学部情報システム、Microsoft Teams、Google Classroomでは資料をアップロードし受講生に提供することが可能です。それぞれのシステムでファイルの容量に制限があります。

-----------------------------------

・学務情報システム:30 MB(授業連絡を利用する場合の1メッセージあたり)

・Microsoft Teams:10 GB(1クラスで利用可能な共有ファイルの上限)

・Google Classroom:15 GB(1ユーザの共有ファイルの上限)

-----------------------------------

利用可能なファイル容量の上限を超える場合はMicrosoft OneDriveを利用し、ファイルを共有することが可能です。

授業資料を提供する場合、ファイルの権限の設定に注意してください。具体的には、ファイルを共有する範囲や、受講生によるファイルをダウンロードの可否、編集の可否が適切に設定されているか確認する必要があります。

(特に、教材に第三者の著作物を含む場合、公開範囲が受講生に限定され、かつ、受講期間に限定されていなければ、著作権の権利者の利益を不当に害しているとみなされる可能性があるため注意が必要です。)

〇動画教材について

授業動画の作成については以下の方法があります。

1.パワーポイントのスライドショーの録画

2.スタジオ等で授業をしている様子を収録

3.対面授業時にMicrosoft TeamsやGoogle Meatを利用し録画

作成方法は、下記の資料リンクをご覧ください。をご覧ください。【資料リンク】

・ パワーポイントを使った動画の作成方法(WIN/MAC)(教員用)

・オンライン動画登録(教員用)-OneDriveへアプロード

・オンライン動画登録(教員用)-Teamsへアップロード

・Google Classroom 授業の録画(教員用)

以下のシステムにより、受講生にオンデマンド型の授業動画を提供することができます。

• Microsoft Teamsを利用する場合 → Microsoft Stream(SharePoint)または Microsoft OneDrive

• Google Classroomを利用する場合 → Googleドライブ

【重要】受講生に動画教材を提供する場合、受講生が動画ファイルをダウンロードできないようにファイル権限の設定を行ってください。また、当該授業の受講期間が終了した際には、動画教材を閲覧できないように権限の設定を行う必要があります。5.毎回の授業の指導ついて

授業の理解度や学習の定着度を確認するために、毎回又は複数回の授業のまとまりごとに、小テストや小レポート等を課してください。

(参考)

学務情報システムの小テスト機能、 Microsoft TeamsやGoogle Classroom の課題の機能を利用することで自動採点が可能です。これらの機能は、学生側がファイル形式で提出することでも対応可能です(Officeファイル、PDF、写真など。 Microsoft TeamsやGoogle Classroomの課題の機能ではレポートや提出ファイルを順番に閲覧しながら採点を行うことも可能です。また、採点結果をまとめたファイル(ExcelやCSV)をダウンロードし、管理することもできます。

【資料リンク】

・小テストの使い方、小レポートの使い方6. 毎回の授業の意見交換、質問対応について

オンデマンド授業であっても、受講生が教員に対し質疑応答を行うなどの十分な指導が必要とされています。そのため、受講生間の意見交換や質問対応ができる場を設けるようにしてください。学務情報システム、Microsoft Teams、Google Classroomでは以下の機能が利用可能です。

・学務情報システム:授業掲示板

・Microsoft Teams:チャンネル

・Google Classroom:コメントやストリーム※ 授業掲示板は自動的に作成されません。授業担当の教員が科目ごとに自分で作成する必要があります。

必ず作成してください。

本学の学務情報システムの授業トピックには掲示板機能がありますので,そこで学生・教員間の意見交換・質問対応が可能です。7. 成績評価について

通常通りの授業評価を実施してください。

8. 教材作成等についての教員からの問い合わせ先

オンライン教育担当(大学教育センター教育企画・推進部門)

メールでの問い合わせを推奨いたします。メールでお問い合わせしにくい内容については、お電話ください。

メール〈教員用〉: zaitaku-teacher[a]adb.shizuoka.ac.jp [a]⇒@に変えてください※お名前、ご所属、電話での返答を希望する場合はその旨と電話番号を必ずメールに記入してください。

お名前、ご所属の記載がない問い合わせについては、返答できない場合があります。 - オンライン授業科目

【2023年2月2日付】

令和5年2月2日

授業担当教員 各位

オンライン教育推進室

MS Streamの仕様変更に伴う動画配信 方法の変更と動画の管理について(依頼)

Microsoft から動画配信サービスの Stream の仕様を変更する 旨の 発表 があり、 従来の

Stream(Classic) は廃止され、新しく Stream(SharePoint) に 変更 が行われます。 令和 5 年度中

には Stream (Classic のポータルサイト は 廃止され,ポータル内の動画が削除される見込みです。

これに伴い、これまでの学務情報システムを経由したオンデマンド形式の動画配信の実施が困難

になります。つきましては、 下記のとおり依頼しますのでご対応願います。

1.Stream (Classic上にアップロードした動画ファイルのダウンロードと管理

これまでのStream(Classic) ポータルサイトにアップロードした動画は教員個人でダウンロードし

保管してください。 特にアップロード元の動画ファイルが手元の P C や O neDrive上に保管され

ていない場合は、ポータルサイトへのアクセスができなくなり ます 動画が削除されてしまう前に

ご対応ください。2.Stream (SharePoint ) を利用した授業動画の共有方法への対応

Stream上の動画を学務情報システム の動画機能を 経由 して 配信することができなくなります。

つきましては、令和5年度に おける オンデマンド形式の動画配信 の方法 を変更します。

複数の方法を検討していますが、現在確定している 2 つの方法をあらかじめ紹介いたします オン

ライン教材の利用頻度等によって方法を選択してください。a) On eDrive 等から共有 URL を取得し授業連絡で学生に 共有する場合:

共有用U R L の有効期限を設定し, 受講生以外が閲覧できない、かつ、受講生がダウン

ロードできないよう設定・管理を 行なってください。b) Teams で担当授業のチームを作成し動画ファイルをアップロード、共有する 場合:

受講生がダウンロードできないよう設定・管理を行なってください詳しい説明は別添の資料を参照ください。またオンデマンド形式の動画配信の詳しい手順に

ついては、2月頃にオンライン教育推進室のWebページ等で案内 する予定です。

【オンライン授業の実施について】

オンライン教育推進室

zaitaku-teacher[a]adb.shizuoka.ac.jp【2022年4月14日付】

令和4年4月14日

授業担当教員 各位

理事(教育・附属学校園担当)

塩 尻 信 義

理事 企画戦略・人事担当

オンライン教育推進室 室長

森 田 明 雄

令和4年度におけるオンライン教材 の取扱い について (依頼)

授業において著作物を公衆送信 する際の留意事項については、 「 著作権に対応した在宅授業(オンライン授業)の

実施について 」(令和3年9月2日付け) 等で お知らせ をし ております が 、 令和4年度に おいてもオンライン授

業(在宅授業)と対面授業が併用されることを踏まえ、 下記のとおり依頼しますのでご対応願います。1.公衆送信した著作物(以下「オンライン教材」という。 )の削除についてMicrosoft Stream等に

アップロードした オンライン教材は 、 当該授業の開講学期終了後に削除又は 非公開 に してください。

オンライン教材を Microsoft Stream から 削 除する方法は以下サイト を参照してください。

https://wwp.shizuoka.ac.jp/online-education/download-and-delete/2.Microsoft Teams で作成した チーム のアーカイブ について

当該授業が終了後は、 オンライン教材の配布時に 作成した Microsoft Teams 内のチームについて

以下 サイト の手順により アーカイブを してください。

https://wwp.shizuoka.ac.jp/online education/teams archive and restore/3.著作物の利用登録について

(1)登録方法の変更

従来は「個別登録」(Microsoft Forms の設問に従って 個別に 登録 する方法 )と「 一括登録」 指定の

エクセルフォーマットに 入力したデータのアップロード することに よる登録)の2つの方法が ありま

したが、集計手続きの簡便性の観点から、今後は「利用登録」に1本化します。

「利用登録」は、Microsoft Forms に登録者の氏名等を入力いただき、著作物の情報はエクセルフォー

マットに入力したデータをMicrosoft Forms 上でアップロードしていただく形式となっております。

登録方法等の詳細は以下サイトを参照してください。 また、著作物の利用登録は、原則、著作物を利

用する授業日までに登録を完了してください。

(止むを得ない事情により、利用登録が授業日迄に間に合わない場合でも同月内には完了してください)

なお、エクセルフォーマットは「一括登録」で使用していたフォーマットから変更(以下サイトからダ

ウンロード可)されておりますので、ご留意願います。

※令和4年度のオンライン教材を既に従来の方式でご報告をいただいたものについて新たに「利用登録」

によりご報告をいただく必要はありません。

https://wwp.shizuoka.ac.jp/online-education/chosaku-butsu-no-riyo-toroku/(2)登録の際の留意事項登録の際の留意事項

著作物の利用について登録する際は、事前に『「利用報告」への入力の手引き』

(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)作成)

をご一読願います。

『「利用報告」への入力の手引き』につきましても上記3(1)のサイトに掲載しております。<本件担当>-

【通知全般について】

学務部教務課教育企画係 gkyoumu2[a]adb.shizuoka.ac.jp

【授業におけるオンライン教材の取り扱い等等について】

オンライン教育推進室 zaitaku-teacher[a]adb.shizuoka.ac.jp【2021年11月11日付】

令和3年11月11日

教員(常勤・非常勤) 各位

理事(教育・附属学校園担当)

塩 尻 信 義

オンライン教育推進室 室長

森 田 明 雄Microsoft Teamsを利用した在宅授業(オンライン授業)における留意事項について

令和3年9月2日付け「著作権に対応した在宅授業(オンライン授業)の実施について」では、

授業の過程で利用する動画教材等に他者の著作物を含む場合、Microsoft Teamsを利用して配布、

公開するよう依頼したところですが、Microsoft Teamsにおける容量制限(1チームあたり10GB)

の観点から、下記1.あるいは2.のいずれかの対応をお願いします。

なお、現時点での使用量および空き容量は以下の3.「Microsoft Teamsに投稿した動画を削除

する方法」の手順③で示した方法1あるいは方法2で確認することができます。記

1.アップロードする動画教材等のファイルサイズを圧縮すること

動画教材等のファイルサイズを圧縮してからアップロードすることで、容量を抑制でき

ます。3.の「動画を圧縮する方法」で手順(参考)を示しています。この時、圧縮した

ことで、動画教材等で表示しているスライド等が判読不能にならないようご注意ください。2.授業や課題での利用が終わった動画教材等を削除すること

授業や課題での利用が終わった動画教材を削除することで、使用されていた容量を解放

できます。手順は3.の「Microsoft Teamsに投稿した動画を削除する方法」をご参照くだ

さい。削除にあたっては、公開期間を十分に取り、十分に周知してから削除するなど、学生

が不利益を被ることがないよう対応をお願いします。3.ファイルサイズの圧縮、動画教材等の削除に関するサイト(オンライン教育推進室)

「動画を圧縮する方法」

https://wwp.shizuoka.ac.jp/online-education/doga-o-asshuku/「Microsoft Teamsに投稿した動画を削除する方法」

https://wwp.shizuoka.ac.jp/online-education/teams-toko-doga-sakujo/<本件担当> オンライン教育推進室

zaitaku-teacher[a]adb.shizuoka.ac.jp【2021年9月2日付】

教員(専任・非常勤) 各位

理事(教育・附属学校園担当)

塩 尻 信 義

オンライン教育推進室 室長

森 田 明 雄著作権に対応した在宅授業(オンライン授業)の実施について

著作権法第35条および授業目的公衆送信補償金制度では、授業の過程における利用を目的とする場合には、その必要と

認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信を行うことができると規定されています。公衆

送信にあたっては、公開期間を開講学期間とし、公開範囲を受講生に限定するなど、適切な利用に努める必要があります。

つきましては、授業における著作物の公衆送信について下記のとおりまとめましたので、お知らせします。著作物の定義

等については、以下3.のサイト内「授業における著作物の使用について」にまとめましたので、必ず確認のうえ、ご対応

願います。また、以下3.のサイトでは、著作権に関するオンデマンド研修動画を提供していますので、併せてご参照くだ

さい。なお、以下は、当面の対応を示したものであり、今後のオンライン教育推進構想・方針等によっては変更になる可

能性があります。記

-

- これまでに授業において公衆送信した他者の著作物を含む動画教材等の扱いについて他者の著作物を含む動画教材

を公衆送信し、かつ、開講学期が終了している科目の動画教材等については非公開設定あるいは削除してください。

動画教材等のバックアップ等については、各教員の責任の下、必要に応じて実施願います。動画教材等のダウンロー

ドおよび削除の方法は、以下3.の「動画教材のダウンロードおよび削除の方法」をご参照ください。 - 後学期からの授業における動画教材等の公衆送信について

(1)他者の著作物を含まない場合

従来通り、動画教材等をMicrosoft Stream へアップロードし、共有リンクを学務情報システムへ登録すること

で受講生へ公開する方法を基本とします。

(2)他者の著作物を含む場合

授業で著作物を公衆送信する際のマニュアル及びチェックフローを以下3.の「授業における著作物の使用につ

いて」にまとめています。必ず確認のうえ、在宅授業(オンライン授業)を実施願います。

なお、令和3年3月22日付け 「授業における著作物の使用について」で依頼したとおり、授業で動画教材等

を公衆送信する場合、以下3.の「著作物の利用登録」より、使用する著作物の内容等をご報告願います。

そのうえで、Microsoft Teams を利用し、以下の要領で受講生に限定した配布、公開を行ってください。

詳細な手順は、3.の「Microsoft Teams による受講生に限定した教材の共有」で示しています。近日中に、

操作説明動画も追加する予定です。

ア. Microsoft Teams 内に科目(クラス)毎にチームを作成する

イ. 作成したチームの「チームコード」を取得する

ウ. 学務情報システム「授業連絡」等から受講生へ「チームコード」を配布する

エ. チーム内の「投稿」等に教材をアップロードする

オ. 学務情報システム「授業連絡」等から教材をチーム内にアップロードしたこ

とを通知する。 - 在宅授業(オンライン授業)の実施に関するサイト(オンライン教育推進室)

「オンデマンド研修動画」

https://wwp.shizuoka.ac.jp/online-education/on-demand-training-video/

「授業における著作物の使用について」

https://wwp.shizuoka.ac.jp/online-education/tyosakuken/

「動画教材のダウンロードおよび削除の方法」

https://wwp.shizuoka.ac.jp/online-education/download-and-delete/

「著作物の利用登録」

https://wwp.shizuoka.ac.jp/online-education/chosaku-butsu-no-riyo-toroku/

「Microsoft Teams による受講生に限定した教材の共有」

https://wwp.shizuoka.ac.jp/online-education/teams-juko-sei-ni-gentei-kyozai-no-kyoyu/

- これまでに授業において公衆送信した他者の著作物を含む動画教材等の扱いについて他者の著作物を含む動画教材

<本件担当>

【授業目的公衆送信補償金制度について】

学務部教務課教育企画係 gkyoumu2[a]adb.shizuoka.ac.jp

【授業における著作物の利用、オンライン教育の実施について】

オンライン教育推進室 zaitaku-teacher[a]adb.shizuoka.ac.jp【2020年6月4日付】

-

- これまでの課題実施で問題(課題未実施、未提出等)がなかったか学生に問い合わせてください これまでの在宅授業で、学生が課題を見落とした、提出物をシステム利用の問題で提出できなかったというケースで問い合わせがあります。学務情報システムの授業連絡を用いて学生に問い合わせの連絡をしてください。その際、先生方の返信先(メールアドレス)を明記してください。

- 授業動画の1本の動画の長さを短めにしてください 2020/06/03現在、マイクロソフトの問題で動画の読み込みが極端に悪くなる現象が生じています。1本の動画が短い場合、読み込みエラーが減る可能性があります。1回の授業で数本の動画を視聴させるという形式が可能であれば複数の動画の作成をお願いいたします。

- 授業動画の視聴が困難であった場合に何らかの配慮をお願いいたします 2020/06/03現在の動画視聴のトラブルがあった可能性があります。学生からの問い合わせでそのような連絡があった場合、提出物の提出〆切延長等のご配慮をお願いいたします。また、学生の動画視聴等のトラブルは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応による在宅授業緊急サイト(http://web.hedc.shizuoka.ac.jp/covid19-student/)で解決するようご指示ください。

- 成績評価方法について学生に周知をお願いいたします 学期末に伴い成績評価方法について支援チームへの学生からの問い合わせが予想されます。早めに成績評価方法について学務情報システムの授業連絡を用いて学生に連絡してください。

- オンライン双方向授業を実施している場合は,対面授業参加者への配慮をお願いいたします 6/8から対面授業が一部開始されます。双方向会議システム(zoom,Teams等)を利用したオンライン双方向授業と対面授業が学生の時間割で混在する場合があります。対面授業への参加でオンライン双方向授業を実施している場合は、実施の際に何らかのご配慮(オンライン双方向授業に参加できるかどうかの確認等)をお願いいたします。学内でもパソコン実習室等で双方向会議システムが利用できる環境はありますが、(1)学生のビデオ映像はオフの可能性がある、(2)学生のマイクはオフの可能性がある、(3)接続までに時間がかかる等の問題が生じると予想されます。また、オンライン双方向授業において、授業再開に伴う通信混雑により、学内ネットワークを使用する場合に通信環境が不安定になる可能性がありますので、ご留意願います。

【2020年4月17日付】

-

- 授業の理解度や学習の定着度を確認するために,毎回又は複数回の授業のまとまりごとに,学務情報システム等を活用し,小テストや小レポート等を課すことをお願いしておりますが,オンラインでの在宅授業では課題量が増加することが予想されます.学生の様子を考えて課題量を調整してください。

- 授業の実施日のスケジュールを確認していだき,授業日までに(あるいは授業時間までに)必ず在宅授業課題を学生に通知してください。通知がない場合は,学生からの問い合わせが殺到されることが予想されます。課題通知できるよう,ご準備をお願いいたします。

- 学生のオンラインでの学習環境の調整がまだ十分でありません。学習環境の不安定さを考慮して,課題提出の〆切についてあらかじめ緩やかに設定する,申告があった場合に延長するなどご配慮ください。

- 学生に配信する資料等のファイルサイズ・量をできるかぎり圧縮してください。学生の受信量に配慮してください。

- 学生に添付ファイルで資料等を配布する場合は,できる限りOneDriveのURL貼り付けを利用するようにお願いいたします。 ※OneDriveの利用はOffice365のアカウントが必須です。

- 学生からレポートの提出を求める場合,可能であればWordファイルのアップロード以外にも,テキストファイルのアップロードなども推奨してください。また,小テスト機能が利用できる方は,小テスト機能の中のテキストエリア項目を利用したレポート(コメント等)の回収もご検討ください。

- 学生との意見交換・議論について授業トピックをご活用ください。※授業トピックはニックネーム推奨ですが,ニックネームの場合は,学生の名前は確認できません(仕様上)。

- 課題内容について,支援室にどのような内容が適切かどうかのお問い合わせを頂きますが,回答しかねます。部局・科目部内で課題内容についてはご検討ください。

- 学生からの授業に関する質問等については,先生方にご対応頂くことになりますので,ご対応頂ければ幸いです。

-