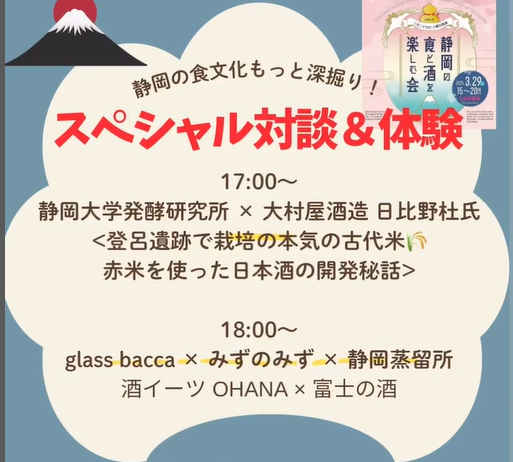

3月29日(土)、港区産業振興センターにて開催された「静岡の食と酒を楽しむ会」に、静大発酵研も出展し、登呂遺跡赤米試験醸造酒第一号の試飲と、関連資料の展示を行いました。また、大村屋酒造場の日比野杜氏と横濱副所長のトークイベントもありました。

会場には400名以上の来場者があり、静大発酵研のブースも大盛況でした。

当日のイベントの様子は

<メディア>

NHK たっぷり静岡

本日3月31日 18時10分~ 放送予定

となります。

ご視聴できる方は、是非ご覧ください。

3月29日(土)、港区産業振興センターにて開催された「静岡の食と酒を楽しむ会」に、静大発酵研も出展し、登呂遺跡赤米試験醸造酒第一号の試飲と、関連資料の展示を行いました。また、大村屋酒造場の日比野杜氏と横濱副所長のトークイベントもありました。

会場には400名以上の来場者があり、静大発酵研のブースも大盛況でした。

当日のイベントの様子は

<メディア>

NHK たっぷり静岡

本日3月31日 18時10分~ 放送予定

となります。

ご視聴できる方は、是非ご覧ください。

2024年10月13日に南アルプスユネスコエコパーク登録10周年記念連続シンポジウム「南アルプスの水と酒造り」が開催されました。司会は静岡大学人文社会科学部の藤井真生先生です。

第一報告は大村屋酒造場の杜氏の日比野哲さんによる「大井川の水と酒造り」です。日比野さんは静岡大学大学院農学研究科を終了されており、「静大そだち」を造ってくださっていることから、静大ととても関係の深い杜氏さんです。南アルプスから流下する大井川の水で酒造りをされており、報告はまず島田と大井川の江戸時代・明治以降における関係史からお話され、とりわけ酒は「洗いに始まり洗いに終わる」の言葉通り、多くの水を使い、アルコール分を除く80%が水で、南アルプスの水がダメになってしまうと酒造りは終わりになってしまいます。タンクローリーで他所から水を運んでくるよりも、その地の水をそのまま使うのが理想的です。

大井川の水で造られたお酒は16か国に輸出されており、大井川の水は世界を移動しています。個性輝く地酒作りと南アルプスの水の旅が今後もずっと続いていくことを願ってやみません。

第二報告は静岡大学人文社会科学部の貴田潔先生による「室町時代における酒造業と社会」について、いわゆる文安の麹騒動を中心にお話頂きました。室町時代の京都における酒造は桂川、賀茂川、木津川といった3つの河川の水で行われ、この時代は342もの醸造酒屋が記録されています。酒造業に対する課税は貞治年間に成立し、足利義満執政期に課税が恒常化します。明徳4年(1393)洛中辺土散在土倉幷酒屋役条々において「全て課税の対象とするので一律に徴収せよ」と規定され、税の徴収が厳しいものとなっていきます。

義満・義持期の室町幕府の京都支配にありかたから、酒麹を生産するなかでも北野社優遇政策がとられ独占され、延暦寺の支配に属する東京(左京)の麹造りが禁止されたことから、北野社と延暦寺の間で酒麹業をめぐる相論となるのが文安の麹騒動です。西京神人は北野社に閉籠りストライキをおこし、幕府から軍勢が派遣され合戦に発展します。結果、北野社の勢力は衰微し、酒麹業の独占的特権は解体へ向かいます。お酒と政治勢力の関係についての興味深い発表でした。

第三報告は引き続き麹についてで、静岡県工業技術研究所沼津工業技術支援センターの鈴木雅博さんに、清酒造りには富士山や南アルプスからの伏流水や流水に加えて、麹菌と酵母が必要であり、それら微生物の働きと複雑な関係についての説明がありました。静岡酵母、河津桜酵母といった静岡県のオリジナルの清酒酵母についてご紹介頂き、麹についても静岡の新しい麹米の開発について教えて頂きました。

報告が終わったあとは、静大・発酵研副所長の横濱竜也先生をファシリテーターとして、3人の先生方とパネルディスカッションを行いました。多くの質問が寄せられ、大幅に時間超過しましたが、内容が大変おもしろくあっという間に時間が過ぎてしまいました。

最後に、鈴木さんのご報告にもあった新しい麹をつかったお酒、旧来の麹をつかったお酒の飲み比べがありました。また南アルプスの高山植物の低発酵の酵母と在来植物を用いた大変おいしい発酵シロップの試飲もありました。 懇親会には静岡大学浜松キャンパスから工学部の戸田先生がかけつけてくださり、天竜川河川敷のトノサマバッタのむしむしケーキそして浜名湖のハゼの佃煮を試食させて頂きました。どちらも大変おいしく、水辺の生物多様性を改めて感じることができました。

6月28日(金)に2024年度第一回ガストロノミーツーリズム研究会が沼津市民文化センターで開催されました。 大雨でしたが多くの参加者があり盛会でした。

今回は発酵研が今年度から力を入れている日本酒がテーマで、しずおか地酒研究会主宰の鈴木真弓さんが、ご自身の足で30年調査した静岡酵母についての密度の濃い発表をしてくださいました。元々歴史がご専門とのことで、酵母と杜氏さんの力など吟醸王国にいたる歴史的背景についてもお話しを伺うことができました。 河村伝兵衛さんの所属であった静岡県沼津工業技術支援センターバイオ科の鈴木主任研究員がパネリストとして、そして横濱副所長がファシリテーターとして登壇され、全体的に専門性の高い内容を洒脱な話術でバランスよく盛り上げて下さいました。

静岡県工業技術研究所沼津工業技術支援センターバイオ科では現在「新しい静岡酵母を開発して吟醸香豊かな静岡県産清酒を国内外に届けたい」クラウドファンディングを募集しています。食事の邪魔にならない飲みやすい食中酒造りを目指しているとのことです。

第2回ガストロノミーツーリズム研究会「商人から見たガストロノミーツーリズムと浜松の水産業」は8月9日です。申込はこちらでご確認ください。うなぎの試食と「富士の酒」のウイスキー樽で熟成された日本酒と摘果みかんの「青みかんスカッシュ」が試飲できます。人気の研究会で最近は入れない方も増えてきました。お早めにお申込ください。

2024年6月16日に登呂農耕文化研究所による田植えに鈴木先生と大原所長で参加させて頂きました。

静大人文の篠原先生が10年前から、登呂遺跡で弥生時代の農具を使った米作りに取り組まれています。 樫の木で作った農具で学生さんたちがあざやかに田んぼをならしていっていました。 横20cm縦30cm間隔で種子島豊満の田植えをしたのですが、初めての経験で最初は田んぼで一歩も動くことができず途方にくれました。バランスを崩して泥だらけになりながらも徐々にスピードアップすることができました。

10月に収穫する赤米を発酵研にお譲り頂けるとのことなので、豊作を願いつつ、これから草むしりなどお手伝いに伺うことができればと思います。 大変良い経験をさせて頂きました。

静岡市環境局環境共生課×静岡大学発酵とサステナブルな地域社会研究所共催

| 日時: | 2024年10月13日(日)14時00分~16時20分 |

| 場所: | レイアップ御幸町ビル 5-D会議室 |

参加申込制です。 こちらからお申し込みください。申込みが定員に達しましたら参加の受付を終了させていただきます。

プログラム

交流会(大村屋酒造場 静岡県オリジナル種麹をつかった試験醸造酒)