2025年2月22日にB-nest静岡市産学交流センタープレゼンテーションルームにて「南アルプスの自然と麹の歴史」シンポジウムを開催しました。

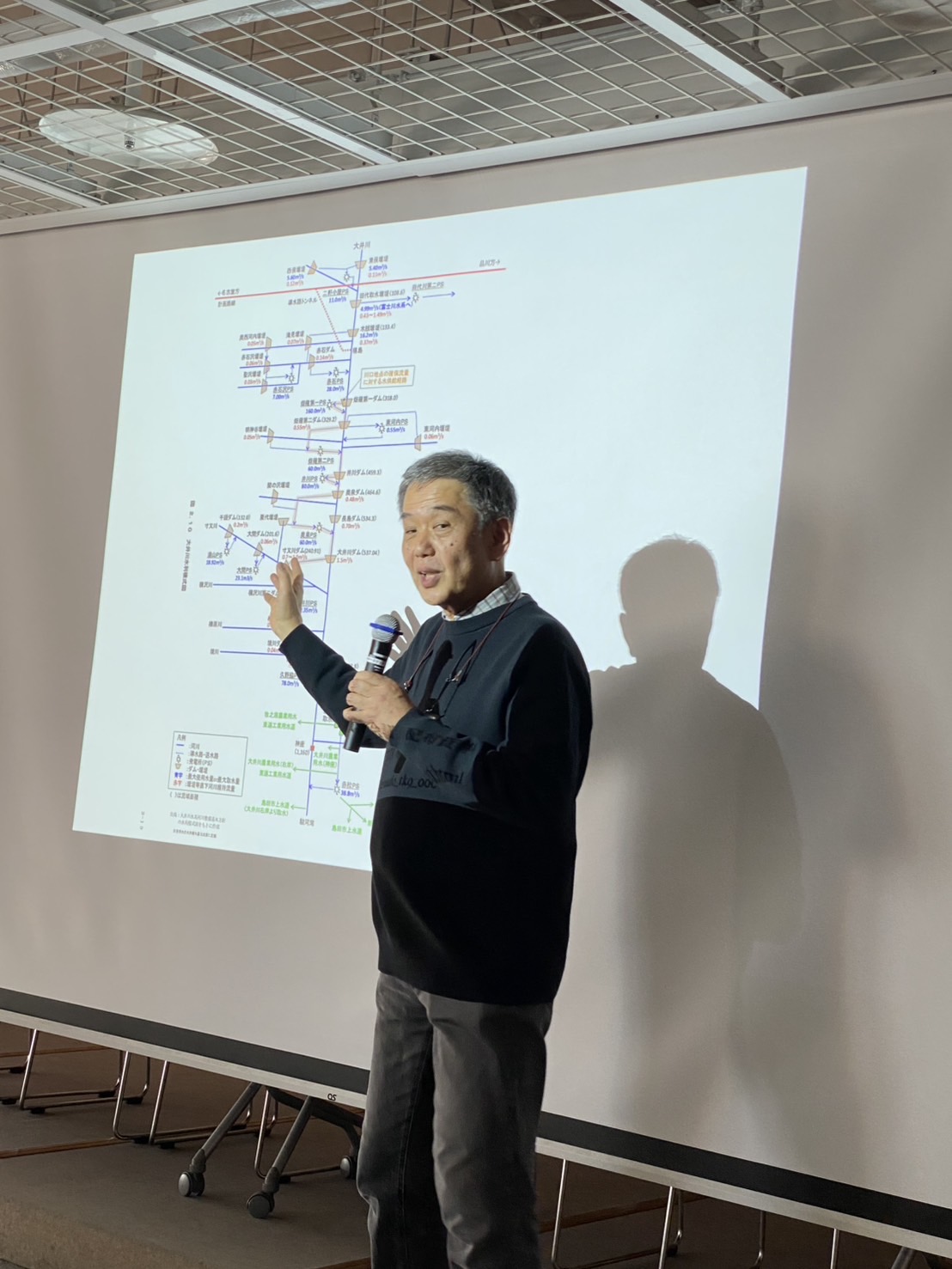

司会は藤井先生で、第一報告は工学部化学バイオ工学科の戸田三津夫先生による「川はだれのものか? 南アルプスの高山生態系と地質学」という題目でのご発表でした。「越すに越されぬ大井川」というのは既に遥か昔のことで、現在川の水は導水管の中にあるそうです。志太平野もかつてはほとんどが河川敷だったそうです。

治水には歴史的経緯がありますが、川にもっと働かせてあげればコストもかからず、生態系も維持できるというご提案ももっともだと思いました。

第二報告は菱六もやしの助野彰彦社長による「もやしの話:京都の麹の歴史を中心に」です。菱六のお仕事は種麹(もやし)を提供することです。同じ京都の味噌でも使用する麹菌が異なり、味が違ってくるそうです。

麹の歴史は「播磨風土記(現在の兵庫県南西部)」(713年)に、神様にお供えした御飯(当時は蒸したお米)にカビが生え、それで酒を醸して宴会をした、との記述があり、自然種付法が用いられていたようです。清酒醸造に米麹を使用するようになったのは8世紀初めのころと考えられています。もやし(種麹)に関する記述は、「延喜式」(927年)に糵(よねのもやし)以来で、当時は友種式(前回できた麹の一部を次回の麹造りに種麹として利用する方法。白米に10%添加)でした。室町期に入って、麹業は特権と結びつき、かの有名な「文案の麹騒動」に至ります。

菱六もやしの歴史も非常に面白くお話しくださいました。

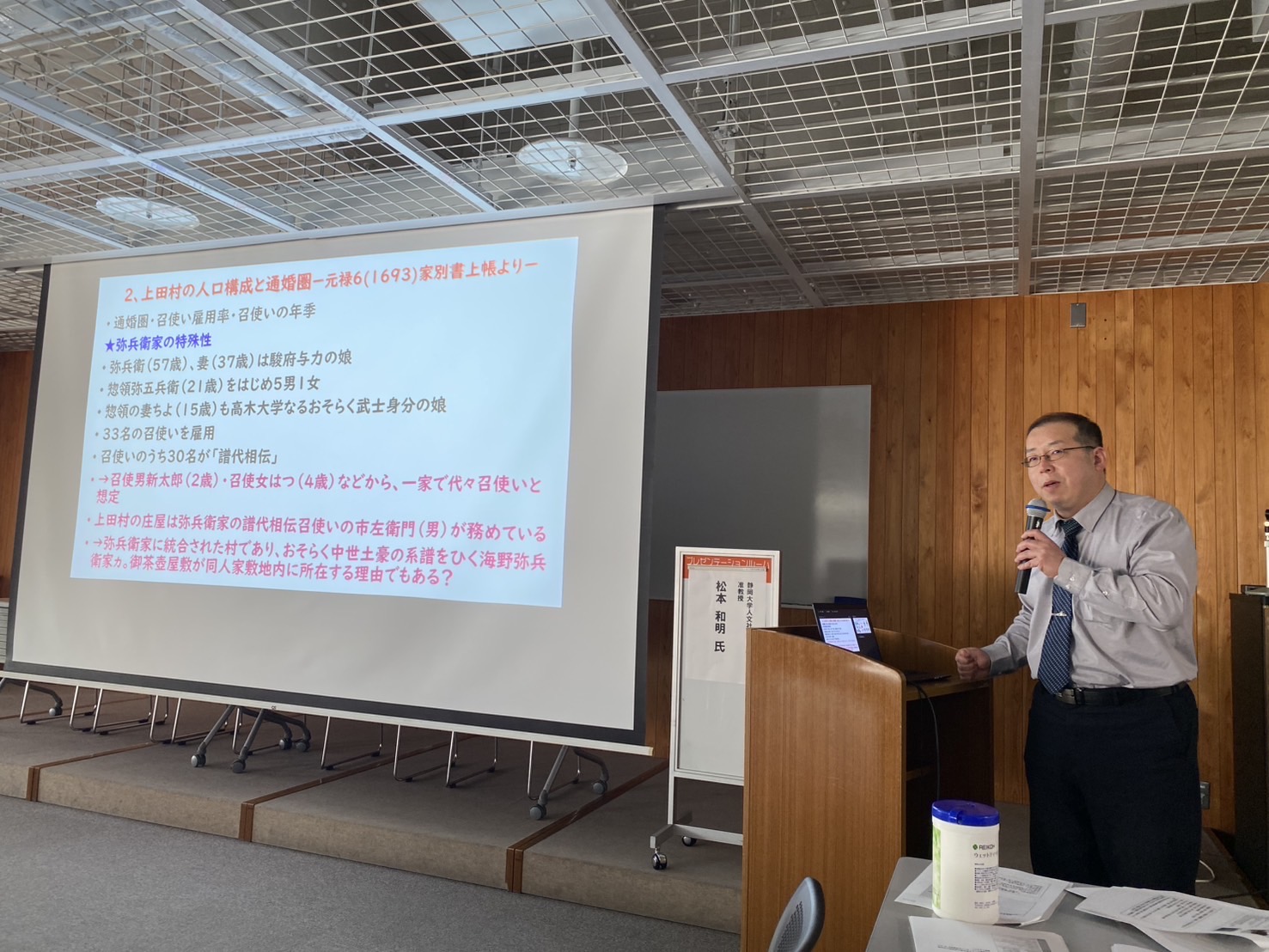

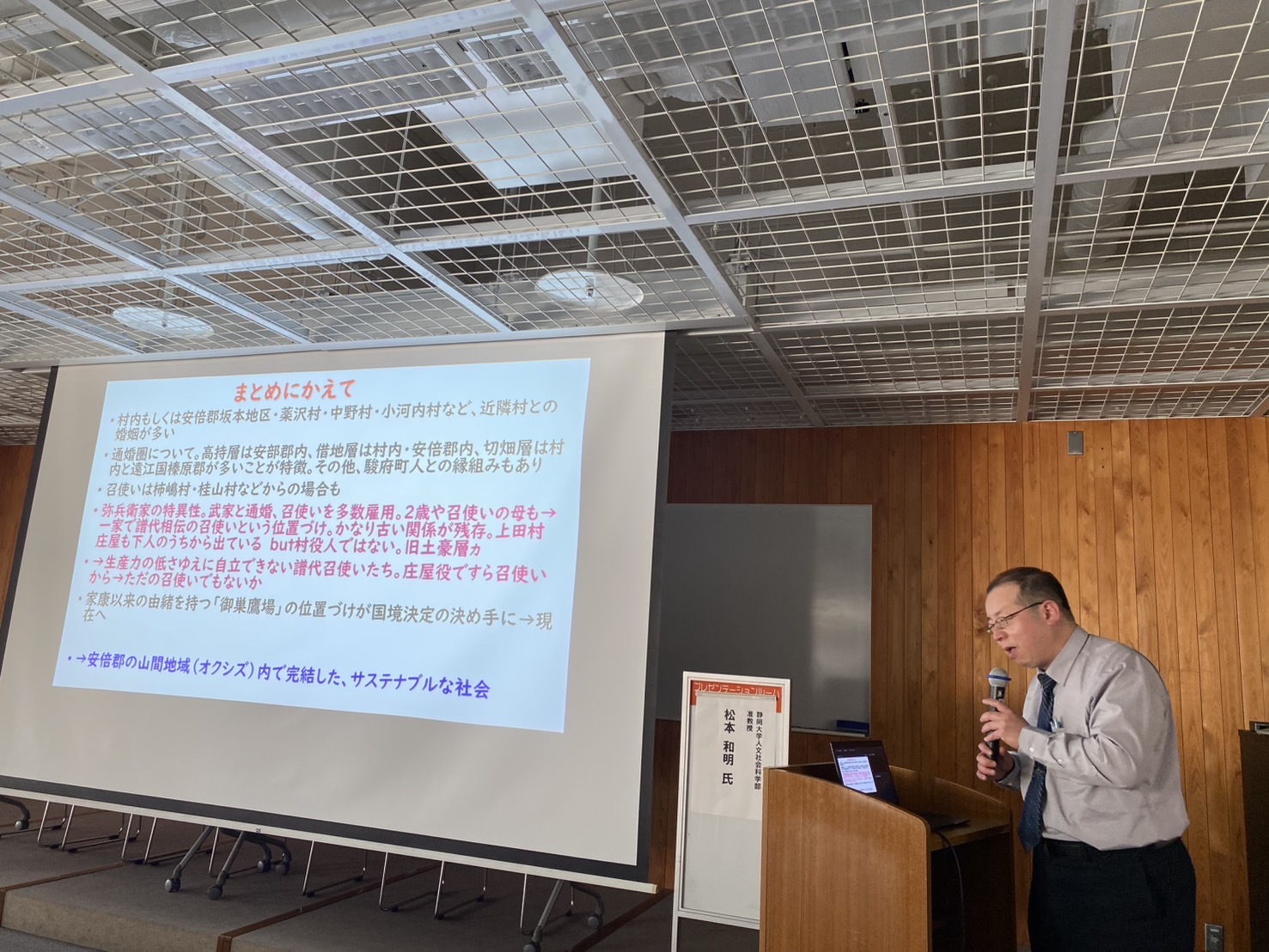

第三報告は松本和明先生による「南アルプス麓の井川の歴史」についてです。江戸時代の井川地区の様子を、村の生産高、年貢の規模、人口、自社、橋、ため池、河川、海、市場、古墳、幕府直轄の山林、鉄砲の保有数などを書き記した帳簿である村明細帳を中心に垣間見る内容です。

米がとれなかったようで石高がつかず、金納しており、特産物がなく、寺院(・神社)が井川地区(上田村・中野村・小河内村)に一箇所以上あったことが明細帳からわかります。特に参加者からの関心が集中したのが、上田村の海野弥兵衛家の特殊性で、33名もの召使(そのうち1名は庄屋)を雇用していた点です。上田村は太閤検地後約100年間、中世的な関係を継続していたということで、その背景には山間地井川の社会経済的条件、たとえば山林から得られる収入が主であったことなどがあるだろうと推察されます。

また駿河側/遠江側の主張する国境ラインについてまだ一部未定となっている歴史的経緯も非常に興味深かったです。

パネルディスカッションでは、佐藤洋一郎先生がファシリテーターとなり、報告者に加えて、立命館大学食マネジメント学部の南直人先生も登壇され、予定していた時間を大幅に超過して議論が行われました。

最後に大村屋酒造場による登呂遺跡古代米試験醸造酒第一号の酒粕によるスイーツ片手に交流会を行いました。鈴木実佳先生が試行錯誤し、酒粕スコーン、小豆入り酒粕スコーン、酒粕ケーキなどどれも大変おいしかったです。他の先生方は酒粕レーズン、酒粕をクリームチーズとまぜておつまみにする、またブレンダーにかけて鶏肉をつけると大変やわらかくおいしくなるなど色々試されていました。この酒粕は冷凍してもぽろぽろしているので、何にでも入れることができとても使いやすいです。

プログラムと案内チラシはこちらをご覧ください。