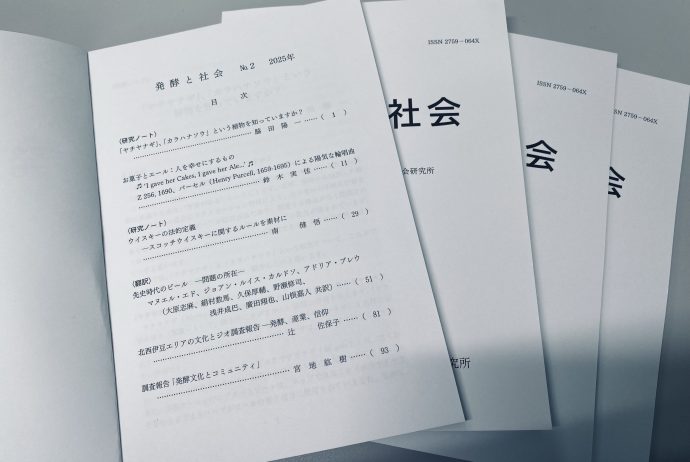

2025年3月24日に『発酵と社会』No.2が刊行されました。

道総研森林研究本部 林業試験場森林環境部長 兼 道東支場長の脇田先生による「「ヤチヤナギ」、「カラハナソウ」という植物を知っていますか?」 鈴木実佳先生「お菓子とエール:人を幸せにするもの」、南先生「ウイスキーの法的定義」、大原訳「先史時代のビール」、辻先生の伊豆でのフィールドワーク報告、宮地先生の「発酵文化とコミュニティ」と題した活動報告など、盛りだくさんの内容となっています。

Institute of Fermentation in Sustainable society and Glocal community from June 2024

2025年3月24日に『発酵と社会』No.2が刊行されました。

道総研森林研究本部 林業試験場森林環境部長 兼 道東支場長の脇田先生による「「ヤチヤナギ」、「カラハナソウ」という植物を知っていますか?」 鈴木実佳先生「お菓子とエール:人を幸せにするもの」、南先生「ウイスキーの法的定義」、大原訳「先史時代のビール」、辻先生の伊豆でのフィールドワーク報告、宮地先生の「発酵文化とコミュニティ」と題した活動報告など、盛りだくさんの内容となっています。

経済ニュース主体のウェブニュースNewsPicksに発酵研についての記事が掲載されました。ぜひご一読ください。

3月29日(土)、港区産業振興センターにて開催された「静岡の食と酒を楽しむ会」に、静大発酵研も出展し、登呂遺跡赤米試験醸造酒第一号の試飲と、関連資料の展示を行いました。また、大村屋酒造場の日比野杜氏と横濱副所長のトークイベントもありました。

会場には400名以上の来場者があり、静大発酵研のブースも大盛況でした。

当日のイベントの様子は

<メディア>

NHK たっぷり静岡

本日3月31日 18時10分~ 放送予定

となります。

ご視聴できる方は、是非ご覧ください。

吉川弘文館の『本郷』2025年3月号に発酵研についての記事が掲載されました。

〈文化財〉取材日記

地域資源で酒を開発 静岡大の「発酵研」

橋爪 充(静岡新聞社論説委員)

立ち上げた本人たちも忘れている発酵研の起源と歴史について綿々と綴られている大変ありがたい記事です。ユニークな勝手連的な組織、異色のネットワーク、異形の「産官学連携」であるとおもしろくまとめられています。ぜひご一読ください。

東部サテライトのヤチヤナギが芽吹きました。

人文社会科学部避難広場のヤチヤナギとフタバアオイも順調に育っています。

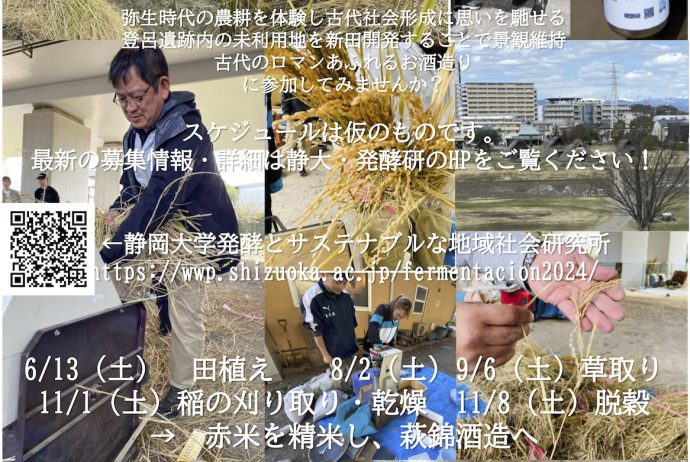

今年度発酵研は登呂農耕文化研究所と登呂遺跡博物館と一緒に登呂遺跡の田圃で弥生時代の農法によって古代のお米を栽培し、試験醸造酒をつくるプロジェクトを始めます。皆さんにぜひボランティアとして参加して頂きたいです。こちらから随時最新情報をアップしますので、ご確認ください。

【2025/03/25】この記事を公開しました。

3月9日、厚岸蒸留所の視察を行いました。厚岸蒸留所では、ウイスキー製造に精力を傾注しており、個別の視察申込みは原則受けつけていないところ、今回、道総研林業試験場の脇田先生のご尽力により、視察を受け入れていただきました。

厚岸蒸留所では、スコットランドの製法、特にアイラウイスキーの製造に影響を受けつつ、さまざまな魅力あるウイスキーを産み出しています。厚岸の風景は、アイラ島を彷彿とさせるものでした。敷地内には立派に育ったやちぼうずが沢山あり、アイラ島と植生は異なるものの、ピートが豊富にとれそうな環境でした。厚岸蒸留所のウイスキーはこのピートのなかを流れる水で造られています。地質や寒暖差など、自然の条件を十二分にふまえた立地であることを学ぶことができました。

麦も水も地元のものであるのもさることながら、厚岸の自然界から分離した木いちご酵母を使っているウイスキーもあるとのことで、酵母をテロワールのエレメントとすることが、魅力ある発酵飲料づくりの一要素となってきていることを感じました。

最良の原酒づくりと掃除の徹底、合理的なストーリー性など、厚岸蒸留所のこだわりについて、お話を伺うことができ、またたくさんの質問にお答えいただき、大変貴重な視察となりました。

日本最大の湿原で、日本国内で最初のラムサール条約登録湿地となった釧路湿原に、美唄湿原と合わせて視察してきました。釧路湿原国立公園はヤチヤナギの貴重な自生地です。

道中、鱗のように丘陵を覆う太陽光発電があり、また高速道路が釧路湿原をつっきっているお蔭で丹頂やキタキツネ、エゾジカを見ることができました。しかしこのような開発は湿地面積の減少や乾燥化につながっています。

ヤチヤナギの自生地、釧路湿原。日本最大の湿原ですが日本国内で最初のラムサール条約登録湿地、やちぼうずに白樺が見られるなど、乾燥が進んでいます。釧路湿原をつっきる高速道路からはタンチョウ、キタキツネ、エゾジカを見ることができ嬉しいのですが、自然保護と開発の両立について考えさせられます。実際に乾燥化を示すやちぼうずや白樺がかなり広がっていました。釧路湿原自然再生協議会が陸域化を防ぐために湿原の再生の試みをしています。

4月以降は釧路湿原周辺には複数のトレッキングのできる道を歩くことができるので、ヤチヤナギやヨシ・スゲを間近で見ることができるのではないかと思います。

5日に北海道新聞からヤチヤナギについての静大発酵研の取り組みへの取材を受け、6日には美唄にてアルテピアッツァ美唄の視察を行いました。7日、一路積丹半島に向かいました。

6日から10日の移動は、道総研の公用車によるもので、その距離は1190㎞。北海道の広大さを強く実感しました。長距離の運転を引き受けていただいた脇田先生に、あらためて心からの御礼を申し上げたいと思います。

積丹スピリットは中世ヨーロッパのグルートビールの主原料だった絶滅危惧植物ヤチヤナギでジンの香りづけを行っています。商業的にヤチヤナギではなくエゾヤマモモという名前が用いられています。

ハーブKの調合はまさに中世に失われたレシピそのもので感動しました。無数のハーブの組み合わせによるジンをたくさん試飲させて頂き大変貴重な経験となりました!

農業型の蒸溜所で、無農薬無肥料で栽培しているハーブガーデンがあり、手作業でグルートに加工しておられるというまさに中世の修道院さながらの光景です。

発酵研の大原志麻所長、横濱竜也副所長、丑丸敬史教授、知念晃子准教授、および辻で、廃校を利活用したアート施設、安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄に伺いました。

発酵研客員教授でもある、北海道立総合研究機構森林研究本部林場試験場の脇田陽一森林環境部長兼道東支場長が、アルテピアッツァ美唄の植生アドバイザーということで、施設を案内していただきました。

アルテピアッツァ美唄は、炭鉱町として美唄市が活況を呈した時代に建てられた栄町小学校・栄幼稚園の旧舎を利用しています。1981年に小学校が役目を終えた後も、併設の幼稚園は存続し、2020年3月まで子どもたちを迎え続けたそうです。

美唄市出身の彫刻家でイタリアを拠点に活動する安田侃へ、旧体育館をアトリエとして利用する案が美唄市から持ちかけられたのは、1985年あたりだそうです。

幼稚園と共存する形で徐々にアート施設として形づくられていき、1992年にアルテピアッツァ美唄はオープンを迎えました。

雪に埋もれた広い敷地には、安田侃の彫刻が点在しています。

彫刻の周辺に柵はなく、プレートもありません。近づいて触れたり、くぐり抜けたりすることができます。

冬の間、白大理石の彫刻は布に覆われ、雪から守られています。雪が降らない季節でも、職員によって彫刻の清掃が定期的に行われるそうで、しっかり管理されています。

最初に訪問したのは、展示スペースとなった旧体育館です。天井が高くて開放感があります。薪ストーブが完備されているので、冬でもたっぷり時間をかけて彫刻を鑑賞できます。

屋外同様、旧体育館に陳列された彫刻は柵で囲われておらず、触れて楽しむことができます。また、タイトルや制作意図を説明するプレートもないため、作品と鑑賞者との距離はとても近くなります。しっとりとした大理石に艶めくブロンズと、素材の質感の違いを堪能できました。

続いて、木造二階建ての旧校舎に移動しました。白い壁と焦茶の木材が美しいコントラストとなっています。

玄関や階段の踊り場、廊下の突き当たりで、安田侃の彫刻作品が来場者を出迎えてくれます。無機物なのに温かみがあり、微笑みかけてくるようです。

二階が主な展示スペースです。

L字型となった校舎の片翼には、訪問当時、美唄養護学校中学部・小学部の児童生徒による作品が展示されていました(期間は2025年3月5日から16日まで)。

もう片翼には安田侃の彫刻作品が置かれた部屋や、グッズ販売所があります。野外彫刻の鑑賞に絶好の向きに椅子が置かれおり、くつろげる空間となっています。

旧校舎から5〜10分ほど、野外彫刻を楽しみつつ進むと、カフェと作業スタジオが併設された建物に到着します。

今回の訪問では雪に隠れていましたが、風のそよぎや川のせせらぎを楽しむ「音の広場」も隣接しているようです。

脇田客員教授の解説から、アルテピアッツァ美唄の豊かな自然も鑑賞対象であり、元からの植物と移植されたものとの共存が図られていることを知ることができました。

カフェアルテは、作業工房と共に2007年に新しく建てられた施設ですが、天井の高さや温かみある色の木材など、旧体育館や旧校舎と調和しています。

ストゥディオアルテは、彫刻を体験するための工房です。毎月第一土・日に「こころを彫る授業」が開催され、未経験者でも大理石や軟石を彫ることができます。期間内で終わらなかった場合は、参加費を払えば翌月以降も授業に出られたり、工房を利用できたりするようで、訪問した時も二名の方が石を彫り進めていました。

アルテピアッツァ美唄スタッフの影山さんによると、授業の参加者には道外在住者も多く、東京でオフ会が開かれることもあるとのことでした。

戻ってきたいと感じられる場であることは、アート施設を持続させる上で大きな強みだと感じました。

発酵研では現在、廃校となった南アルプス井川小学校を井川で単離した家康公酵母(仮)で活性化することを目指しています。

誰でも、いつでも、何度でも立ち返ることができる……。アルテピアッツァ美唄の試みは、サステナブルな文化的営為として非常に示唆的と感じました。発酵研として、井川地域に貢献できるよう、研鑽を積んでいきます。

(文責:辻 佐保子)