発酵研の大原志麻所長、横濱竜也副所長、丑丸敬史教授、知念晃子准教授、および辻で、廃校を利活用したアート施設、安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄に伺いました。

発酵研客員教授でもある、北海道立総合研究機構森林研究本部林場試験場の脇田陽一森林環境部長兼道東支場長が、アルテピアッツァ美唄の植生アドバイザーということで、施設を案内していただきました。

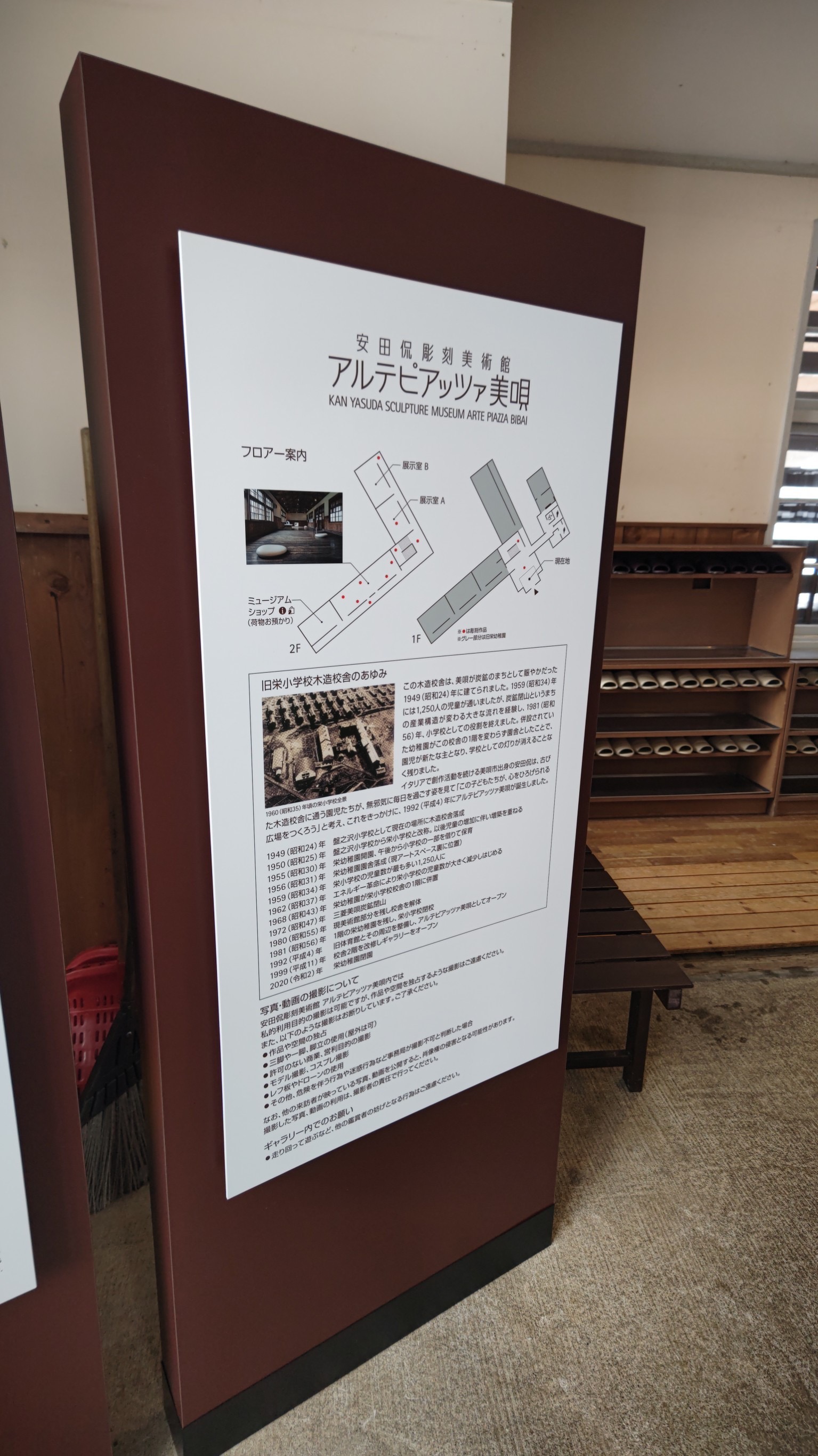

アルテピアッツァ美唄は、炭鉱町として美唄市が活況を呈した時代に建てられた栄町小学校・栄幼稚園の旧舎を利用しています。1981年に小学校が役目を終えた後も、併設の幼稚園は存続し、2020年3月まで子どもたちを迎え続けたそうです。

美唄市出身の彫刻家でイタリアを拠点に活動する安田侃へ、旧体育館をアトリエとして利用する案が美唄市から持ちかけられたのは、1985年あたりだそうです。

幼稚園と共存する形で徐々にアート施設として形づくられていき、1992年にアルテピアッツァ美唄はオープンを迎えました。

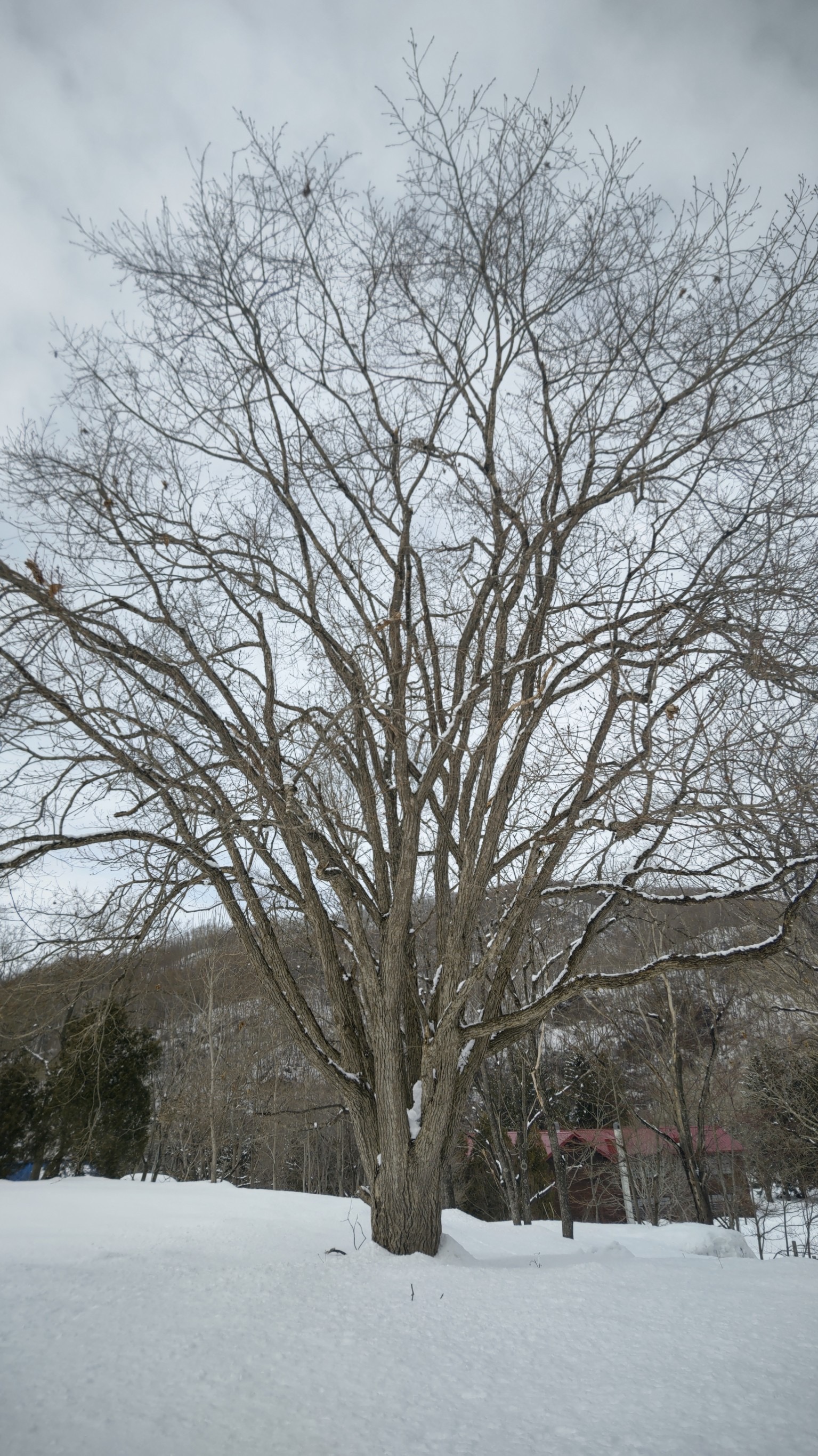

雪に埋もれた広い敷地には、安田侃の彫刻が点在しています。

彫刻の周辺に柵はなく、プレートもありません。近づいて触れたり、くぐり抜けたりすることができます。

冬の間、白大理石の彫刻は布に覆われ、雪から守られています。雪が降らない季節でも、職員によって彫刻の清掃が定期的に行われるそうで、しっかり管理されています。

最初に訪問したのは、展示スペースとなった旧体育館です。天井が高くて開放感があります。薪ストーブが完備されているので、冬でもたっぷり時間をかけて彫刻を鑑賞できます。

屋外同様、旧体育館に陳列された彫刻は柵で囲われておらず、触れて楽しむことができます。また、タイトルや制作意図を説明するプレートもないため、作品と鑑賞者との距離はとても近くなります。しっとりとした大理石に艶めくブロンズと、素材の質感の違いを堪能できました。

続いて、木造二階建ての旧校舎に移動しました。白い壁と焦茶の木材が美しいコントラストとなっています。

玄関や階段の踊り場、廊下の突き当たりで、安田侃の彫刻作品が来場者を出迎えてくれます。無機物なのに温かみがあり、微笑みかけてくるようです。

二階が主な展示スペースです。

L字型となった校舎の片翼には、訪問当時、美唄養護学校中学部・小学部の児童生徒による作品が展示されていました(期間は2025年3月5日から16日まで)。

もう片翼には安田侃の彫刻作品が置かれた部屋や、グッズ販売所があります。野外彫刻の鑑賞に絶好の向きに椅子が置かれおり、くつろげる空間となっています。

旧校舎から5〜10分ほど、野外彫刻を楽しみつつ進むと、カフェと作業スタジオが併設された建物に到着します。

今回の訪問では雪に隠れていましたが、風のそよぎや川のせせらぎを楽しむ「音の広場」も隣接しているようです。

脇田客員教授の解説から、アルテピアッツァ美唄の豊かな自然も鑑賞対象であり、元からの植物と移植されたものとの共存が図られていることを知ることができました。

カフェアルテは、作業工房と共に2007年に新しく建てられた施設ですが、天井の高さや温かみある色の木材など、旧体育館や旧校舎と調和しています。

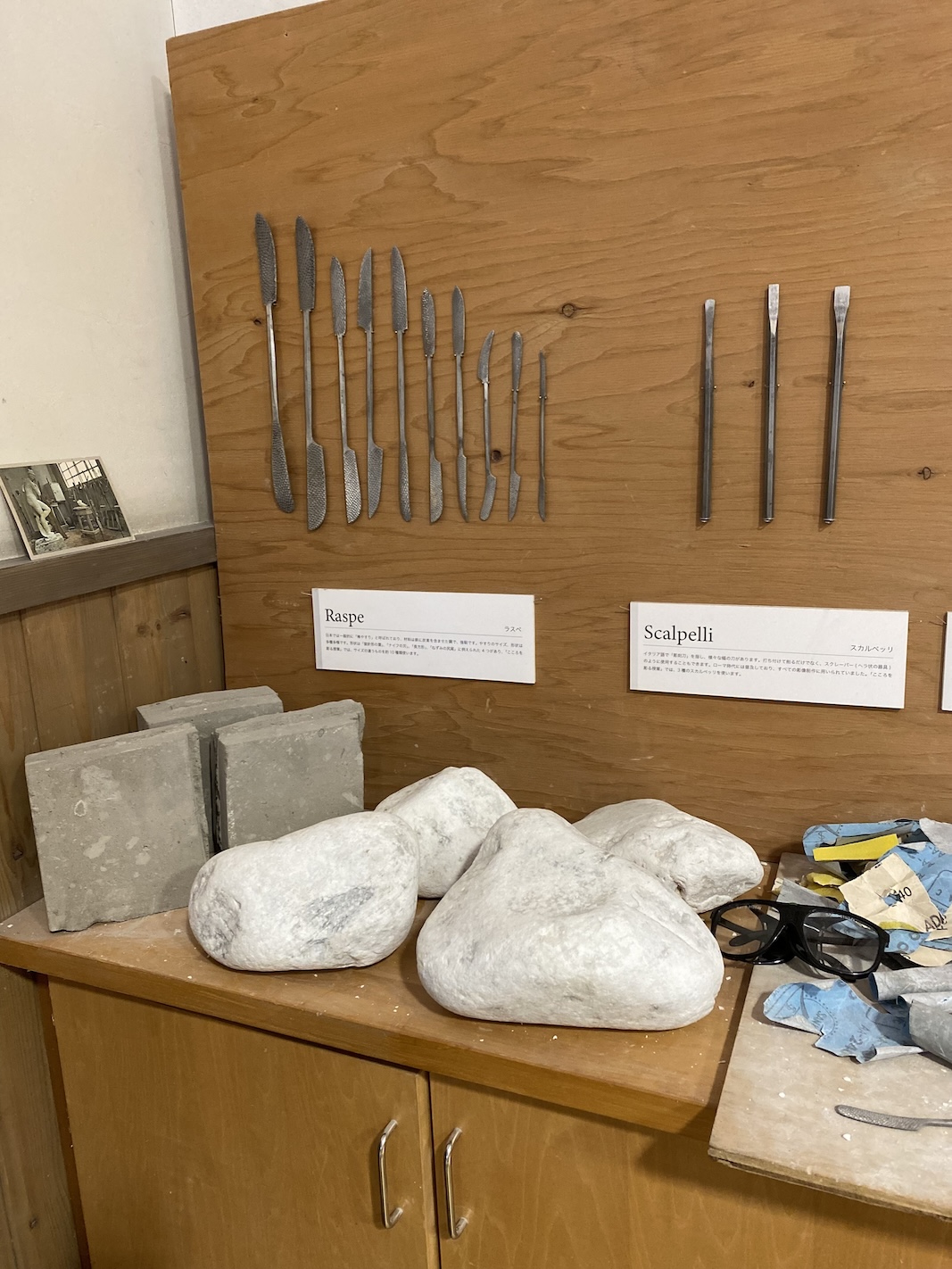

ストゥディオアルテは、彫刻を体験するための工房です。毎月第一土・日に「こころを彫る授業」が開催され、未経験者でも大理石や軟石を彫ることができます。期間内で終わらなかった場合は、参加費を払えば翌月以降も授業に出られたり、工房を利用できたりするようで、訪問した時も二名の方が石を彫り進めていました。

アルテピアッツァ美唄スタッフの影山さんによると、授業の参加者には道外在住者も多く、東京でオフ会が開かれることもあるとのことでした。

戻ってきたいと感じられる場であることは、アート施設を持続させる上で大きな強みだと感じました。

発酵研では現在、廃校となった南アルプス井川小学校を井川で単離した家康公酵母(仮)で活性化することを目指しています。

誰でも、いつでも、何度でも立ち返ることができる……。アルテピアッツァ美唄の試みは、サステナブルな文化的営為として非常に示唆的と感じました。発酵研として、井川地域に貢献できるよう、研鑽を積んでいきます。

(文責:辻 佐保子)