静岡大学東部サテライトのブログ 静岡大学東部サテライトだより で東部キャンパスでの活動を報告してくださっております。こちらもぜひご覧ください。

カテゴリー: news

登呂遺跡赤米試験醸造酒プロジェクト/2025年5月4日 打ち合わせ・田起こし

打ち合わせ・説明

・登呂の赤米づくり体験(登呂博物館)

・登呂の実験考古学について(静岡大学人文社会科学部社会学科 篠原先生)

・スケジュール・方法の提案と調整

家康公クラフト再販

2023年12月1日に販売され、瞬く間に売り切れてしまった井川の茶壷屋敷の花酵母の家康公クラフトですが、5/3(土)から5/5(月)の駿府城公園SHIZUOKAせかい演劇祭とあわせて開催される2025 <PLAY!PLAY!PLAY!ガーデン>ガストロノミー広場のAOI BREWINGにて「家康公クラフト ゴールデンエール」が販売されることになりました。

「家康公クラフト ゴールデンエール」は5/12(月)からグローストックで繋がれます。5月9日から大谷キャンパスの静岡大学生協でも瓶にて販売を予定しています。ぜひよろしくお願いします。

家康公クラフト関連記事

登呂遺跡での「古代稲作」ボランティア募集

登呂遺跡での「古代稲作」ボランティア大募集!

静岡市駿河区の登呂遺跡は、日本で最初に確認された弥生時代の水田遺構で、「弥生時代といえば水田稲作というイメージが定着した定着するきっかけとなった特別史跡です。復元木製農耕具で弥生人になりきって、紀元前8世紀の神事で使われたともいわれる、赤米を耕作するボランティアに参加し、安倍川伏流水中島自噴帯の極上の水で造るお酒を味わってみませんか。

史跡内で栽培された赤米で日本酒を造る初の試みを実施するために、学生、一般の方、皆さんの参加を募集します。

①~⑥ 全てに参加された方には、「萩錦酒造が登呂遺跡で収穫される貴重な赤米で醸したお酒を1本提供」もしくは「登呂遺跡赤米試験醸造酒の酒粕を使ったスイーツ」をプレゼントします。各回終了時に打ち上げ飲み会を予定しています。

□ 水筒、おやつ、帽子、軍手などご持参ください。

□ 詳細は参加登録者にご連絡します。

関連記事

2025年4月20日 コミュニティエフエム S-wave『Sunday Nature』出演情報

2025年4月20日(日)8:00 頃から約15分間、丑丸先生が新コミュニティエフエム S-wave『Sunday Nature』に出演されます。ご専門である「酵母」の研究や、産官学連携で進めている「南アルプス天然酵母でのウイスキーづくり」についてお話しします。サイマルラジオから聴くことができます。ぜひお聴きください。

『発酵と社会』No.2が刊行されました。

2025年3月24日に『発酵と社会』No.2が刊行されました。

道総研森林研究本部 林業試験場森林環境部長 兼 道東支場長の脇田先生による「「ヤチヤナギ」、「カラハナソウ」という植物を知っていますか?」 鈴木実佳先生「お菓子とエール:人を幸せにするもの」、南先生「ウイスキーの法的定義」、大原訳「先史時代のビール」、辻先生の伊豆でのフィールドワーク報告、宮地先生の「発酵文化とコミュニティ」と題した活動報告など、盛りだくさんの内容となっています。

ウェブニュースNewsPicks 記事掲載

経済ニュース主体のウェブニュースNewsPicksに発酵研についての記事が掲載されました。ぜひご一読ください。

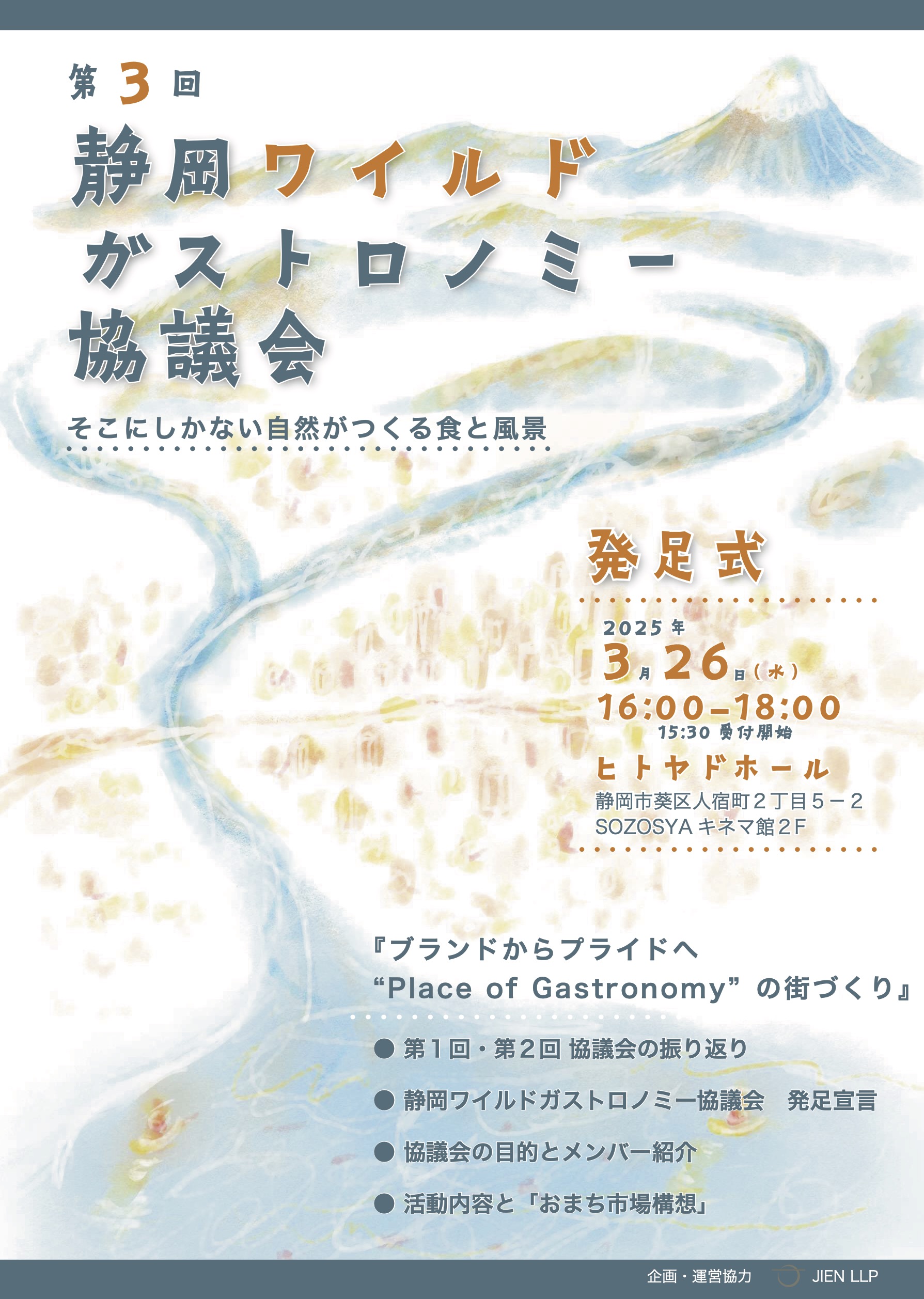

2025年3月26日 静岡ワイルドガストロノミー協議会発足

2025年3月25日に静岡市から発表がありました静岡ワイルドガストロノミー協議会の発足にあたり、3月26日にヒトヤドホールで発足式が開催されました。産官学が連携して静岡市の山間部、平野部から沿岸部までのそれぞれの地域に固有の豊かな自然・景観・文化資源を「ワイルドガストロノミー」の観点から再評価し、その価値を地域内外および国際的に発信し学び合うことで、静岡市のプライドとブランド力を高めることを目標としています。横濱副所長が副代表で入られ、発酵研の他のメンバーも幹事をつとめます。ストーリー性のあるワイルド酵母を地域活性化につなげていければと思います。

2025年 3月29日 静岡の食と酒を楽しむ会トークイベント

3月29日(土)、港区産業振興センターにて開催された「静岡の食と酒を楽しむ会」に、静大発酵研も出展し、登呂遺跡赤米試験醸造酒第一号の試飲と、関連資料の展示を行いました。また、大村屋酒造場の日比野杜氏と横濱副所長のトークイベントもありました。

会場には400名以上の来場者があり、静大発酵研のブースも大盛況でした。

当日のイベントの様子は

<メディア>

NHK たっぷり静岡

本日3月31日 18時10分~ 放送予定

となります。

ご視聴できる方は、是非ご覧ください。

2025年吉川弘文館『本郷』3月号

吉川弘文館の『本郷』2025年3月号に発酵研についての記事が掲載されました。

〈文化財〉取材日記

地域資源で酒を開発 静岡大の「発酵研」

橋爪 充(静岡新聞社論説委員)

立ち上げた本人たちも忘れている発酵研の起源と歴史について綿々と綴られている大変ありがたい記事です。ユニークな勝手連的な組織、異色のネットワーク、異形の「産官学連携」であるとおもしろくまとめられています。ぜひご一読ください。