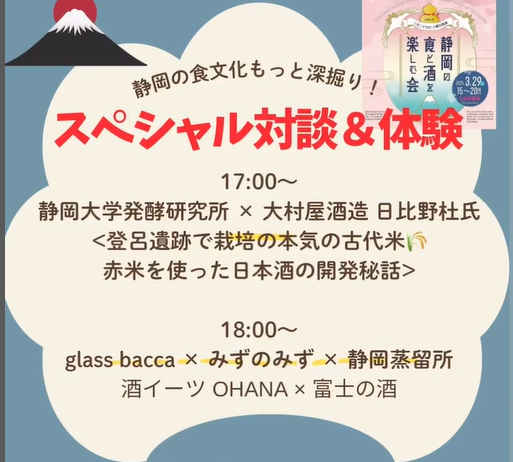

静岡の食と酒を楽しむ会のステージイベントにて大村屋酒造日比野杜氏と発酵研横濱副所長の対談が行われます。17時から20分ほどの対談が予定されています。ぜひご参加ください。

Institute of Fermentation in Sustainable society and Glocal community from June 2024

2025年2月22日に行われました「南アルプスの自然と麹の歴史」研究会が静岡新聞で紹介されました。

> 南アルプスと麹の歴史学ぶ 静岡大「発酵研」がシンポジウム

【関連記事】

> 2025年2月22日 「南アルプスの自然と麹の歴史」報告

2025年2月22日にB-nest静岡市産学交流センタープレゼンテーションルームにて「南アルプスの自然と麹の歴史」シンポジウムを開催しました。

司会は藤井先生で、第一報告は工学部化学バイオ工学科の戸田三津夫先生による「川はだれのものか? 南アルプスの高山生態系と地質学」という題目でのご発表でした。「越すに越されぬ大井川」というのは既に遥か昔のことで、現在川の水は導水管の中にあるそうです。志太平野もかつてはほとんどが河川敷だったそうです。

治水には歴史的経緯がありますが、川にもっと働かせてあげればコストもかからず、生態系も維持できるというご提案ももっともだと思いました。

第二報告は菱六もやしの助野彰彦社長による「もやしの話:京都の麹の歴史を中心に」です。菱六のお仕事は種麹(もやし)を提供することです。同じ京都の味噌でも使用する麹菌が異なり、味が違ってくるそうです。

麹の歴史は「播磨風土記(現在の兵庫県南西部)」(713年)に、神様にお供えした御飯(当時は蒸したお米)にカビが生え、それで酒を醸して宴会をした、との記述があり、自然種付法が用いられていたようです。清酒醸造に米麹を使用するようになったのは8世紀初めのころと考えられています。もやし(種麹)に関する記述は、「延喜式」(927年)に糵(よねのもやし)以来で、当時は友種式(前回できた麹の一部を次回の麹造りに種麹として利用する方法。白米に10%添加)でした。室町期に入って、麹業は特権と結びつき、かの有名な「文案の麹騒動」に至ります。

菱六もやしの歴史も非常に面白くお話しくださいました。

第三報告は松本和明先生による「南アルプス麓の井川の歴史」についてです。江戸時代の井川地区の様子を、村の生産高、年貢の規模、人口、自社、橋、ため池、河川、海、市場、古墳、幕府直轄の山林、鉄砲の保有数などを書き記した帳簿である村明細帳を中心に垣間見る内容です。

米がとれなかったようで石高がつかず、金納しており、特産物がなく、寺院(・神社)が井川地区(上田村・中野村・小河内村)に一箇所以上あったことが明細帳からわかります。特に参加者からの関心が集中したのが、上田村の海野弥兵衛家の特殊性で、33名もの召使(そのうち1名は庄屋)を雇用していた点です。上田村は太閤検地後約100年間、中世的な関係を継続していたということで、その背景には山間地井川の社会経済的条件、たとえば山林から得られる収入が主であったことなどがあるだろうと推察されます。

また駿河側/遠江側の主張する国境ラインについてまだ一部未定となっている歴史的経緯も非常に興味深かったです。

パネルディスカッションでは、佐藤洋一郎先生がファシリテーターとなり、報告者に加えて、立命館大学食マネジメント学部の南直人先生も登壇され、予定していた時間を大幅に超過して議論が行われました。

最後に大村屋酒造場による登呂遺跡古代米試験醸造酒第一号の酒粕によるスイーツ片手に交流会を行いました。鈴木実佳先生が試行錯誤し、酒粕スコーン、小豆入り酒粕スコーン、酒粕ケーキなどどれも大変おいしかったです。他の先生方は酒粕レーズン、酒粕をクリームチーズとまぜておつまみにする、またブレンダーにかけて鶏肉をつけると大変やわらかくおいしくなるなど色々試されていました。この酒粕は冷凍してもぽろぽろしているので、何にでも入れることができとても使いやすいです。

プログラムと案内チラシはこちらをご覧ください。

静岡大学東部サテライトで大原所長が「スペインにおける聖地巡礼と豆州八十八か所」についてお話しました。

サンティアゴ巡礼路と熊野古道の二つの道の巡礼者となった経験をふまえ、ルーツ・ブランディングやヒストリカル・ブランディングで歴史文化を現代社会において再構築する視点から、豆州八十八か所巡礼観光の可能性について考えてみました。

サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路、熊野古道、四国遍路、豆州八十八か所は「辺境」であり、そして「歴史の記憶を留める場で、地域社会の文化的革新が起こることが期待される場」という点で共通しており、ヨーロッパで現在、ストーリー性ある「道」のブームが起こっていることにも合致します。また、徒歩巡礼の動機は信仰に限定する必要はなく、トレッキングを通じてダイエットする、ウェルネスツーリズムの対象ともなっています。

伊豆は食材と温泉に恵まれており、聖地巡礼とガストロノミーツーリズムが盛り上がる可能性が大いにあるように思います。東部サテライトの皆さんに紹介していただいた、伊豆石の遺構や伊豆山修験などの見学を通して、巡礼地としての伊豆の魅力を学ばせていただいてきています。

オンサイト/オンラインで多数の方にご参加頂き、またこの公開講座で発酵研のことを知ってくださった方たちが2月22日の「南アルプスの自然と麹の歴史」シンポジウムにも足を運んでくださいました。

発酵研は大村屋酒造場と共同で登呂遺跡で栽培した赤米を使った日本酒を試作品しました。静岡新聞でこの試作品に関する報道がなされました。

> 静岡新聞 登呂遺跡の赤米、日本酒に 静岡大×島田・大村屋酒造場 初の試作品完成

【関連記事】

> 2024年6月16日 登呂遺跡での田植え

| 日時: | 2025年2月22日(土)13時00分~17時00分 |

| 場所: | Bnest静岡市産学交流センター プレゼンテーションルーム |

参加申込制です。 こちらからお申し込みください。申込みが定員に達しましたら参加の受付を終了させていただきます。

プログラム

当日の報告はこちらをご覧ください。

読売新聞で2024年10月23日と24日に発酵研が参加した「発酵食品ワールド出展」の報道がなされました。ぜひご覧ください。

2024年12月14日、15日に南アルプスユネスコエコパーク10周年記念大会「未来につなげ!ライチョウの生きる山々、南アルプス」が開催されます。12月14日に増澤先生が開会あいさつ、「南アルプスユネスコエコパークに学ぶ」と題して講演されます。12月15日は丑丸先生が「南アルプスの酵母からお酒を造る」講演でご登壇されます。IV部では増澤先生のご進行でパネルディスカッションがあります。南アルプスの恵みから生まれたウイスキー、ジビエやクッキーといったおいしい食べ物やライチョウのミニチュア販売もあります。ユネスコエコパーク10周年記念の一連のイベントのなかでもとりわけ重要な発信の場となりますので、ぜひとも足をお運びください。

2024年11月9日に浜松キャンパスで開催されたテクノフェスタにおいて公開講演会を行いました。

第一報告はふじのくに地球環境史ミュージアムの佐藤洋一郎館長「三遠南信の食文化」でした。浜松の伝統食を考えるにあたって、発酵大豆文化圏である三遠南信の地理と、それが南アルプスを通る三州街道(塩の道)と秋葉街道(塩の道)形成したとの説明がありました。イギリス人外交官アーネスト・サトウは水窪の塩の道を歩き、巡礼路としての役割を果たしていることを指摘しているそうです。

水窪には縄文時代の遺跡があり、南北朝時代の城があり、また戦国武士たちの活動の場で兵站でもありました。この地域は水田稲作文化と対極にあり、焼畑で得る低収量のオオムギやトウモロコシやソバなどの雑穀文化で、オランドやジャガタと呼ばれるサトイモやジャガイモが南方経由で渡来し、また採取文化の残滓としてトチが食されたそうです。 県の東西には弥次喜多甘味道中があり、柏餅、饅頭、蕨餅、子育飴、安倍川餅、うさぎ餅、追分羊羹、富士見餅、亀鶴餅といった甘味が東海道を歩む人々を支えていました。三遠南信の発酵食文化は武家と旅人の食文化であると言えるようです。

第二報告は十山株式会社の平井岳志さんでした。今回の報告は2024年11月3日の同じ題目「南アルプス高山植物由来酵母によるウイスキー」です。詳細はこちらをご覧ください。

第三報告は静岡県ガストロノミーツーリズムフォーラム統括コーディネーターの岩澤敏幸氏「浜松から広がる静岡ガストロノミーツーリズム」でした。まず静岡県そして静岡市が進めているガストロノミーツーリズムの定義が紹介され、対象となるジオガストロノミー、地域食材、料理法、食を取り巻く歴史文化伝統について説かれました。観光地ブランドに影響を与える要因として明確なイメージ、接客、歴史文化などを挙げ、浜松市が鰻、徳川家康など明確なのと対照的に静岡市には明確なイメージが不在であることが指摘されました。ガストロノミーツーリズムは地域の全体が関わり、他人事から自分事への転換が重要で、今後関心をもってもらいたいと浜松ガストロノミーツーリズムツアーを創ってみませんか<日帰りコース・お泊りコースは問いません>として、提案を募り、最優秀ツアー案を商品化し、3月に実施予定であるとの呼びかけがありました。

当日のプログラムはこちらをご覧ください。

テクノフェスタでも午前から発酵研の展示を行いました。多くの方にご来場いただき、盛況でした。