東部サテライトのヤチヤナギが芽吹きました。

人文社会科学部避難広場のヤチヤナギとフタバアオイも順調に育っています。

東部サテライトのヤチヤナギが芽吹きました。

人文社会科学部避難広場のヤチヤナギとフタバアオイも順調に育っています。

3月9日、厚岸蒸留所の視察を行いました。厚岸蒸留所では、ウイスキー製造に精力を傾注しており、個別の視察申込みは原則受けつけていないところ、今回、道総研林業試験場の脇田先生のご尽力により、視察を受け入れていただきました。

厚岸蒸留所では、スコットランドの製法、特にアイラウイスキーの製造に影響を受けつつ、さまざまな魅力あるウイスキーを産み出しています。厚岸の風景は、アイラ島を彷彿とさせるものでした。敷地内には立派に育ったやちぼうずが沢山あり、アイラ島と植生は異なるものの、ピートが豊富にとれそうな環境でした。厚岸蒸留所のウイスキーはこのピートのなかを流れる水で造られています。地質や寒暖差など、自然の条件を十二分にふまえた立地であることを学ぶことができました。

麦も水も地元のものであるのもさることながら、厚岸の自然界から分離した木いちご酵母を使っているウイスキーもあるとのことで、酵母をテロワールのエレメントとすることが、魅力ある発酵飲料づくりの一要素となってきていることを感じました。

最良の原酒づくりと掃除の徹底、合理的なストーリー性など、厚岸蒸留所のこだわりについて、お話を伺うことができ、またたくさんの質問にお答えいただき、大変貴重な視察となりました。

日本最大の湿原で、日本国内で最初のラムサール条約登録湿地となった釧路湿原に、美唄湿原と合わせて視察してきました。釧路湿原国立公園はヤチヤナギの貴重な自生地です。

道中、鱗のように丘陵を覆う太陽光発電があり、また高速道路が釧路湿原をつっきっているお蔭で丹頂やキタキツネ、エゾジカを見ることができました。しかしこのような開発は湿地面積の減少や乾燥化につながっています。

ヤチヤナギの自生地、釧路湿原。日本最大の湿原ですが日本国内で最初のラムサール条約登録湿地、やちぼうずに白樺が見られるなど、乾燥が進んでいます。釧路湿原をつっきる高速道路からはタンチョウ、キタキツネ、エゾジカを見ることができ嬉しいのですが、自然保護と開発の両立について考えさせられます。実際に乾燥化を示すやちぼうずや白樺がかなり広がっていました。釧路湿原自然再生協議会が陸域化を防ぐために湿原の再生の試みをしています。

4月以降は釧路湿原周辺には複数のトレッキングのできる道を歩くことができるので、ヤチヤナギやヨシ・スゲを間近で見ることができるのではないかと思います。

5日に北海道新聞からヤチヤナギについての静大発酵研の取り組みへの取材を受け、6日には美唄にてアルテピアッツァ美唄の視察を行いました。7日、一路積丹半島に向かいました。

6日から10日の移動は、道総研の公用車によるもので、その距離は1190㎞。北海道の広大さを強く実感しました。長距離の運転を引き受けていただいた脇田先生に、あらためて心からの御礼を申し上げたいと思います。

積丹スピリットは中世ヨーロッパのグルートビールの主原料だった絶滅危惧植物ヤチヤナギでジンの香りづけを行っています。商業的にヤチヤナギではなくエゾヤマモモという名前が用いられています。

ハーブKの調合はまさに中世に失われたレシピそのもので感動しました。無数のハーブの組み合わせによるジンをたくさん試飲させて頂き大変貴重な経験となりました!

農業型の蒸溜所で、無農薬無肥料で栽培しているハーブガーデンがあり、手作業でグルートに加工しておられるというまさに中世の修道院さながらの光景です。

発酵研の大原志麻所長、横濱竜也副所長、丑丸敬史教授、知念晃子准教授、および辻で、廃校を利活用したアート施設、安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄に伺いました。

発酵研客員教授でもある、北海道立総合研究機構森林研究本部林場試験場の脇田陽一森林環境部長兼道東支場長が、アルテピアッツァ美唄の植生アドバイザーということで、施設を案内していただきました。

アルテピアッツァ美唄は、炭鉱町として美唄市が活況を呈した時代に建てられた栄町小学校・栄幼稚園の旧舎を利用しています。1981年に小学校が役目を終えた後も、併設の幼稚園は存続し、2020年3月まで子どもたちを迎え続けたそうです。

美唄市出身の彫刻家でイタリアを拠点に活動する安田侃へ、旧体育館をアトリエとして利用する案が美唄市から持ちかけられたのは、1985年あたりだそうです。

幼稚園と共存する形で徐々にアート施設として形づくられていき、1992年にアルテピアッツァ美唄はオープンを迎えました。

雪に埋もれた広い敷地には、安田侃の彫刻が点在しています。

彫刻の周辺に柵はなく、プレートもありません。近づいて触れたり、くぐり抜けたりすることができます。

冬の間、白大理石の彫刻は布に覆われ、雪から守られています。雪が降らない季節でも、職員によって彫刻の清掃が定期的に行われるそうで、しっかり管理されています。

最初に訪問したのは、展示スペースとなった旧体育館です。天井が高くて開放感があります。薪ストーブが完備されているので、冬でもたっぷり時間をかけて彫刻を鑑賞できます。

屋外同様、旧体育館に陳列された彫刻は柵で囲われておらず、触れて楽しむことができます。また、タイトルや制作意図を説明するプレートもないため、作品と鑑賞者との距離はとても近くなります。しっとりとした大理石に艶めくブロンズと、素材の質感の違いを堪能できました。

続いて、木造二階建ての旧校舎に移動しました。白い壁と焦茶の木材が美しいコントラストとなっています。

玄関や階段の踊り場、廊下の突き当たりで、安田侃の彫刻作品が来場者を出迎えてくれます。無機物なのに温かみがあり、微笑みかけてくるようです。

二階が主な展示スペースです。

L字型となった校舎の片翼には、訪問当時、美唄養護学校中学部・小学部の児童生徒による作品が展示されていました(期間は2025年3月5日から16日まで)。

もう片翼には安田侃の彫刻作品が置かれた部屋や、グッズ販売所があります。野外彫刻の鑑賞に絶好の向きに椅子が置かれおり、くつろげる空間となっています。

旧校舎から5〜10分ほど、野外彫刻を楽しみつつ進むと、カフェと作業スタジオが併設された建物に到着します。

今回の訪問では雪に隠れていましたが、風のそよぎや川のせせらぎを楽しむ「音の広場」も隣接しているようです。

脇田客員教授の解説から、アルテピアッツァ美唄の豊かな自然も鑑賞対象であり、元からの植物と移植されたものとの共存が図られていることを知ることができました。

カフェアルテは、作業工房と共に2007年に新しく建てられた施設ですが、天井の高さや温かみある色の木材など、旧体育館や旧校舎と調和しています。

ストゥディオアルテは、彫刻を体験するための工房です。毎月第一土・日に「こころを彫る授業」が開催され、未経験者でも大理石や軟石を彫ることができます。期間内で終わらなかった場合は、参加費を払えば翌月以降も授業に出られたり、工房を利用できたりするようで、訪問した時も二名の方が石を彫り進めていました。

アルテピアッツァ美唄スタッフの影山さんによると、授業の参加者には道外在住者も多く、東京でオフ会が開かれることもあるとのことでした。

戻ってきたいと感じられる場であることは、アート施設を持続させる上で大きな強みだと感じました。

発酵研では現在、廃校となった南アルプス井川小学校を井川で単離した家康公酵母(仮)で活性化することを目指しています。

誰でも、いつでも、何度でも立ち返ることができる……。アルテピアッツァ美唄の試みは、サステナブルな文化的営為として非常に示唆的と感じました。発酵研として、井川地域に貢献できるよう、研鑽を積んでいきます。

(文責:辻 佐保子)

2025年2月22日に行われました「南アルプスの自然と麹の歴史」研究会が静岡新聞で紹介されました。

> 南アルプスと麹の歴史学ぶ 静岡大「発酵研」がシンポジウム

【関連記事】

> 2025年2月22日 「南アルプスの自然と麹の歴史」報告

2025年2月22日にB-nest静岡市産学交流センタープレゼンテーションルームにて「南アルプスの自然と麹の歴史」シンポジウムを開催しました。

司会は藤井先生で、第一報告は工学部化学バイオ工学科の戸田三津夫先生による「川はだれのものか? 南アルプスの高山生態系と地質学」という題目でのご発表でした。「越すに越されぬ大井川」というのは既に遥か昔のことで、現在川の水は導水管の中にあるそうです。志太平野もかつてはほとんどが河川敷だったそうです。

治水には歴史的経緯がありますが、川にもっと働かせてあげればコストもかからず、生態系も維持できるというご提案ももっともだと思いました。

第二報告は菱六もやしの助野彰彦社長による「もやしの話:京都の麹の歴史を中心に」です。菱六のお仕事は種麹(もやし)を提供することです。同じ京都の味噌でも使用する麹菌が異なり、味が違ってくるそうです。

麹の歴史は「播磨風土記(現在の兵庫県南西部)」(713年)に、神様にお供えした御飯(当時は蒸したお米)にカビが生え、それで酒を醸して宴会をした、との記述があり、自然種付法が用いられていたようです。清酒醸造に米麹を使用するようになったのは8世紀初めのころと考えられています。もやし(種麹)に関する記述は、「延喜式」(927年)に糵(よねのもやし)以来で、当時は友種式(前回できた麹の一部を次回の麹造りに種麹として利用する方法。白米に10%添加)でした。室町期に入って、麹業は特権と結びつき、かの有名な「文案の麹騒動」に至ります。

菱六もやしの歴史も非常に面白くお話しくださいました。

第三報告は松本和明先生による「南アルプス麓の井川の歴史」についてです。江戸時代の井川地区の様子を、村の生産高、年貢の規模、人口、自社、橋、ため池、河川、海、市場、古墳、幕府直轄の山林、鉄砲の保有数などを書き記した帳簿である村明細帳を中心に垣間見る内容です。

米がとれなかったようで石高がつかず、金納しており、特産物がなく、寺院(・神社)が井川地区(上田村・中野村・小河内村)に一箇所以上あったことが明細帳からわかります。特に参加者からの関心が集中したのが、上田村の海野弥兵衛家の特殊性で、33名もの召使(そのうち1名は庄屋)を雇用していた点です。上田村は太閤検地後約100年間、中世的な関係を継続していたということで、その背景には山間地井川の社会経済的条件、たとえば山林から得られる収入が主であったことなどがあるだろうと推察されます。

また駿河側/遠江側の主張する国境ラインについてまだ一部未定となっている歴史的経緯も非常に興味深かったです。

パネルディスカッションでは、佐藤洋一郎先生がファシリテーターとなり、報告者に加えて、立命館大学食マネジメント学部の南直人先生も登壇され、予定していた時間を大幅に超過して議論が行われました。

最後に大村屋酒造場による登呂遺跡古代米試験醸造酒第一号の酒粕によるスイーツ片手に交流会を行いました。鈴木実佳先生が試行錯誤し、酒粕スコーン、小豆入り酒粕スコーン、酒粕ケーキなどどれも大変おいしかったです。他の先生方は酒粕レーズン、酒粕をクリームチーズとまぜておつまみにする、またブレンダーにかけて鶏肉をつけると大変やわらかくおいしくなるなど色々試されていました。この酒粕は冷凍してもぽろぽろしているので、何にでも入れることができとても使いやすいです。

プログラムと案内チラシはこちらをご覧ください。

静岡大学東部サテライトで大原所長が「スペインにおける聖地巡礼と豆州八十八か所」についてお話しました。

サンティアゴ巡礼路と熊野古道の二つの道の巡礼者となった経験をふまえ、ルーツ・ブランディングやヒストリカル・ブランディングで歴史文化を現代社会において再構築する視点から、豆州八十八か所巡礼観光の可能性について考えてみました。

サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路、熊野古道、四国遍路、豆州八十八か所は「辺境」であり、そして「歴史の記憶を留める場で、地域社会の文化的革新が起こることが期待される場」という点で共通しており、ヨーロッパで現在、ストーリー性ある「道」のブームが起こっていることにも合致します。また、徒歩巡礼の動機は信仰に限定する必要はなく、トレッキングを通じてダイエットする、ウェルネスツーリズムの対象ともなっています。

伊豆は食材と温泉に恵まれており、聖地巡礼とガストロノミーツーリズムが盛り上がる可能性が大いにあるように思います。東部サテライトの皆さんに紹介していただいた、伊豆石の遺構や伊豆山修験などの見学を通して、巡礼地としての伊豆の魅力を学ばせていただいてきています。

オンサイト/オンラインで多数の方にご参加頂き、またこの公開講座で発酵研のことを知ってくださった方たちが2月22日の「南アルプスの自然と麹の歴史」シンポジウムにも足を運んでくださいました。

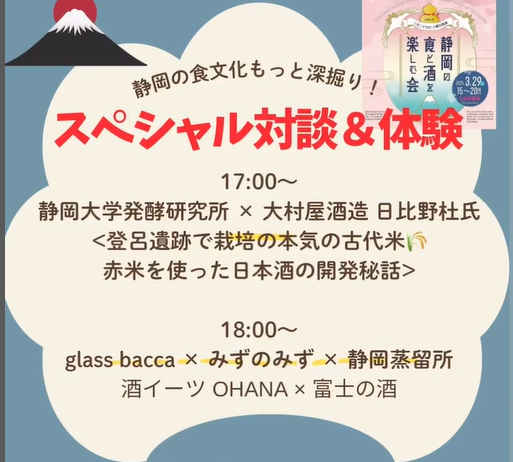

発酵研は大村屋酒造場と共同で登呂遺跡で栽培した赤米を使った日本酒を試作品しました。静岡新聞でこの試作品に関する報道がなされました。

> 静岡新聞 登呂遺跡の赤米、日本酒に 静岡大×島田・大村屋酒造場 初の試作品完成

【関連記事】

> 2024年6月16日 登呂遺跡での田植え